Por Daniel Dutra | Fotos: Mario Alberto

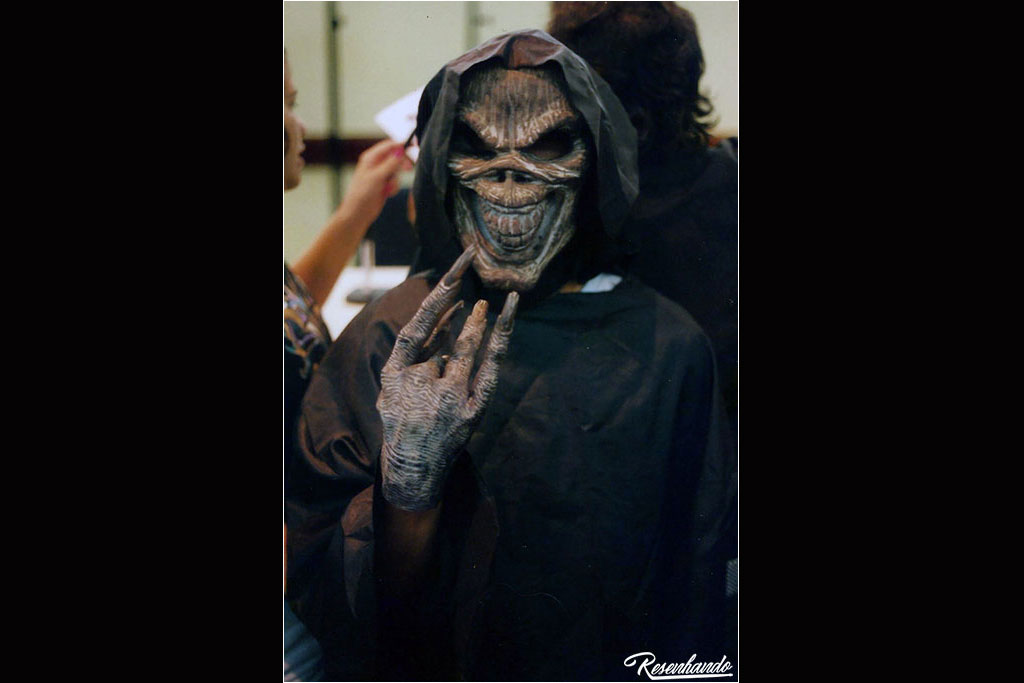

Em sua sexta passagem pelo Brasil, o Iron Maiden concedeu uma entrevista coletiva à imprensa na manhã do dia 15 de janeiro, uma quinta-feira, no Hotel Intercontinental, em São Conrado, no Rio de Janeiro. O evento contou até mesmo com um Eddie Jr. (cuja foto está neste especial) recepcionando os profissionais que chegavam ao hotel para encontrar toda a banda – Bruce Dickinson (vocal), Steve Harris (baixo), Nicko McBrain (bateria) e os guitarristas Adrian Smith, Dave Murray e Janick Gers.

Dickinson e Gers tomavam naturalmente a iniciativa de responder aos jornalistas presentes. Nem todos puderam perguntar algo, mas tive a oportunidade de fazer a quinta da bateria. Enquanto Harris e McBrain falaram muito pouco, Murray e Smith por pouco não entraram mudos e saíram calados. Foram breves os seus momentos. E se não houve muita novidade nas perguntas e respostas, os 30 minutos de coletiva foram recheados de bom humor.

O Disconnected esteve presente ao Intercontinental e traz a você a íntegra da coletiva, com fotos exclusivas, enriquecendo a melhor cobertura da turnê sul-americana na internet brasileira. Além da cobertura dos shows que a Donzela fez em Praga (República Tcheca), Milão e Florença (Itália), você também pode acessar nossa página da banda e ler a resenha de toda a discografia. Os relatos dos shows em Buenos Aires (Argentina), Santiago (Chile), Rio de Janeiro e São Paulo, no ar a partir da próxima segunda-feira, fecham com chave de ouro o trabalho de toda a equipe.

Qual o conceito da capa de Dance of Death e a possibilidade de o Iron Maiden voltar a trabalhar com Derek Riggs? Além disso, a banda continuará trabalhando com (o produtor) Kevin Shirley, já que algumas pessoas acharam o som do novo disco um pouco abafado e grave, diferente dos outros álbuns?

Steve Harris: Bom, a produção está realmente diferente. Está melhor (risos).

Bruce Dickinson: Não temos planos de trabalhar novamente com Derek Riggs. Já fizemos muitas coisas com ele por muitos anos. Em relação à capa, usamos um conceito diferente porque tínhamos um disco diferente, e realmente funcionou.

Janick Gers: O disco é certamente um pouco diferente e tem outra atmosfera. Além disso, acho que é válido tentar algumas mudanças, que as imagens combinem com o conceito das músicas.

Gostaria de saber se é realmente a última turnê brasileira do grupo, já que vocês sempre falaram que o público aqui é diferenciado, que os shows no Rock in Rio foram os melhores?

Bruce: Em primeiro lugar, gostaria de dizer que esta não é a última turnê no Brasil. O que dissemos ano passado foi que pretendemos diminuir o tempo das excursões, para não ficarmos tanto tempo na estrada. Toda a América do Sul é muito importante e tem ótimos lugares, mas o Brasil e seu público são fantásticos. Adoramos o país, e eu gostaria de ficar uma semana inteira aqui sem fazer nada (risos). Para mostrar como é importante tocar na América do Sul, trouxemos toda a produção que usamos na Europa, todos os acessórios de palco, todos os Eddies, todos os efeitos especiais. Será uma noite muita especial. Sabemos que muitas bandas vêm ao Brasil e trazem apenas o básico, porque fica muito caro, mas nós viemos com tudo para que os fãs fiquem orgulhosos de nossos shows. Tocaremos material novo e também algumas músicas antigas que todos querem ouvir.

Você pode adiantar algumas das músicas?

Bruce: Não. É surpresa, mas vocês podem ver na Internet (risos).

Janick: De qualquer maneira, não é mais segredo.

Quais são as lembranças do primeiro Rock in Rio, que faz 19 anos na próxima segunda-feira (N.E.: 20 de janeiro)?

Bruce: (fingindo esforço para lembrar e provocando risos) Sim, faz muito tempo. Foi a primeira vez que viemos ao Brasil, e isso realmente diz tudo. Particularmente, nunca havia visto algo como aquilo. Fãs no hotel, toda aquela loucura… Foi a primeira vez que me senti um rock star (risos) (N.E.: em seguida, a tradutora trocou “rock star” por “pop star” e provocou uma cara de repúdio em Bruce, obviamente brincando).

O Iron Maiden tem uma relação especial com Brasil. É a sexta turnê da banda no país, e Bruce veio outras três vezes em carreira solo. Além disso, ambos gravaram discos aqui (N.E.: Rock in Rio e Scream for Me Brazil, respectivamente). Como vocês veem o crescimento do público brasileiro nestes quase vinte anos, já que nos shows certamente haverá garotos que não eram nascidos no primeiro Rock in Rio?

Bruce: Você quer dizer que estamos velhos? (risos)

Nicko McBrain: Nosso público é que não envelhece. Isso é fantástico no Brasil, como Bruce disse, porque as pessoas aqui são apaixonadas por heavy rock e pelo Maiden. Há sempre um monte de garotos, e a audiência vai se renovando. Quando estou no palco, tenho sempre a boa sensação de que nossos fãs não envelhecem.

Vocês pretendem fazer novos álbuns no mesmo esquema de Dance of Death, com todos gravando ao mesmo tempo?

Dave Murray: Absolutamente. Iremos fazer isso mais vezes, porque assim conseguimos compartilhar criatividade e compor mais material. Sobrou coisa de Dance of Death, ou seja, temos músicas inéditas. A química é muito boa quando estamos juntos.

Como vocês três (N.E.: referindo-se a Smith, Murray e Gers) acertam o que cada um irá tocar na hora de compor e gravar?

Janick: Eu dou cinco libras a cada um para gravar meus solos (risos).

Em músicas como Paschendale e Montségur, do novo álbum, há todo um conceito real, falando de guerras e eventos históricos. Vocês já pensaram em fazer um disco conceitual tratando do assunto ou até mesmo uma ópera rock, mas com o toque do Iron Maiden?

Steve: Na verdade, não. Eu e Bruce somos muito interessados em História (N.E.: o vocalista é formado em História, e o conceito de Powerslave foi ideia dele), e essa influência acaba aparecendo normalmente nas letras. Não especificamente apenas sobre guerras, mas sobre qualquer assunto que achemos relevante.

Vocês foram convidados no Rock in Rio Lisboa, que acontecerá em Portugal em maio deste ano?

Bruce: Nós não temos planos para tocar em nenhum Rock in Rio que não seja no Rio de Janeiro (risos e aplausos gerais) (N.E.: neste momento, Gers aponta para o pequeno Eddie e diz que é seu filho. “Parece mesmo ter saído de mim”, diz o guitarrista, arrancando mais risos).

Que atmosfera é essa que vocês encontram no Brasil para gravar discos ao vivo aqui? Além disso, a turnê de Dance of Death irá virar um novo álbum ao vivo ou vocês pretendem apenas lançar trabalhos de estúdio depois do Rock in Rio?

Bruce: Estamos filmando todos os shows da Dance of Death Tour. Conseguimos imagens muito boas de alguns, e de outro nem tanto assim, mas estamos gravando para um DVD que irá cobrir toda a turnê. Será diferente dessa vez, pois não haverá uma apresentação de apenas um país. E gravamos o álbum ao vivo no Brasil porque o público é extraordinário, havia muitas pessoas e o evento era enorme (N.E.: 150 mil pessoas, limite imposto pela produção do terceiro Rock in Rio com medo dos “metaleiros” causarem confusão. Problemas, baderna e falta de educação e bom senso, no entanto, ocorreram na última noite, com o público “normal” que foi assistir ao Red Hot Chili Peppers). Foi um risco, porque teríamos de fazer um dos melhores shows de nossas vidas, e foi mesmo. Era algo que acreditávamos que pudesse funcionar, então não poderíamos perder a oportunidade. Em relação ao meu disco solo, também foi porque é incrível tocar para os fãs brasileiros. Uma das coisas que mais gosto neles são o entusiasmo e a loucura quando apresentamos material mais pesado, além de sentir que todos prestam atenção e entendem o que está acontecendo na hora em que tocamos. Do ponto de vista do músico, isso é brilhante. Não se trata apenas de jovens gritando alucinadamente.

Em relação ao público que vem se renovando, gostaria de saber se eles não acham que vem se tornando cada vez mais violento. Além disso, se eles assistiram a “Tiros em Columbine” (N.E.: filme-documentário do cineasta Michael Moore) e o que acham de toda essa onda de violência nos últimos anos, se a música pode ajudar de alguma forma.

Bruce: Ah, bem… Sim. (risos).

Janick: Essa é pesada (risos).

Bruce: Não é tão simples assim. Um dos grandes problemas do mundo hoje em dia é que as pessoas têm de crescer rapidamente. Há muita pressão sobre elas, como deixar a escola e arrumar um emprego. As pessoas não têm mais tempo de viver antes de tomar uma decisão. Eu não acho que estejam se tornando mais violentas, não há necessariamente mais violência. Ainda temos os mesmo desejos, mas existe uma cultura em que fica impossível resolver problemas pessoais, e isso gera reações violentas. Ainda mais com armas automáticas à disposição dos mais jovens. Não tenho tanta certeza de que a música possa fazer algo a respeito ou de que o Iron Maiden possa consertar alguma coisa.

Janick: Não acho que a música possa mudar alguma coisa. Somos músicos e temos de fazer música, deixar as pessoas felizes por umas duas horas. Podemos apontar as coisas que achamos erradas na sociedade, mas não acredito que a música ou qualquer um envolvido com ela tenha o poder de mudar algo, politicamente falando. Isso não é possível, mas podemos alertar as pessoas para o que está acontecendo. Os políticos é que devem consertar o que está errado. Nós podemos escrever sobre as coisas, mas não olhar ao redor e dizer que vamos mudar o mundo, fazer isso ou aquilo. Isso é para os políticos. Não podemos fazer isso, mas sim vir aqui e tentar deixar as pessoas mais felizes por duas horas. Isso é tudo que fazemos. O músico não pode responder às perguntas, mas sim fazê-las. Se você pode respondê-las, então vá ser um político.

Depois de vinte e cinco anos de carreira, vocês se sentem como os fãs, ou seja, rejuvenescidos?

Nicko: Eu gostaria, mas tento trabalhar como um jovem (risos).

Bruce: Eu sou uma criança de 45 anos (gargalhadas).

Gostaria de saber qual integrante da banda é o mais envolvido com a parte tecnológica e se houve alguma inovação nesse sentido no último disco? Vocês têm estúdios caseiros?

Bruce: (com todos os integrantes rindo e apontando para Harris) Steve. Próxima pergunta (risos) (NE.: o baixista é dono do Barnyard Studios, em Essex, na Inglaterra. Nele, a banda gravou os álbuns No Prayer for the Dying, Fear of the Dark, The X Factor e Virtual XI. Harris produziu Fear of the Dark junto a Martin Birch, que trabalhara sozinho em todos os discos anteriores, e assumiu a produção e a mixagem de Live at Donington, A Real Live One e A Real Dead One. Além disso, contou com a ajuda de Nigel Green em The X-Factor e Virtual XI, mas liberou o posto para Kevin Shirley em Rock in Rio, Brave New World e Dance of Death, trabalhos que coproduziu).

Steve: Adrian também tem um estúdio…

Adrian Smith: … Mas é bem pequeno.

Bruce: Usamos tecnologia de última geração, mas isso é segredo. Não falamos de nossos acessórios tecnológicos.

O Iron Maiden estava no Brasil para a turnê Death on the Road, e recebi um convite para participar da coletiva da banda num hotel na Zona Sul carioca. Foi uma overdose de Donzela de Ferro à época, com a publicação de muito material no site que vinha mantendo havia um ano, aproximadamente – como toda a discografia comentada e, cortesia de Ricardo Pacheco, a cobertura de vários outros shows.