Por Daniel Dutra | Fotos: Daniel Dutra + Divulgação

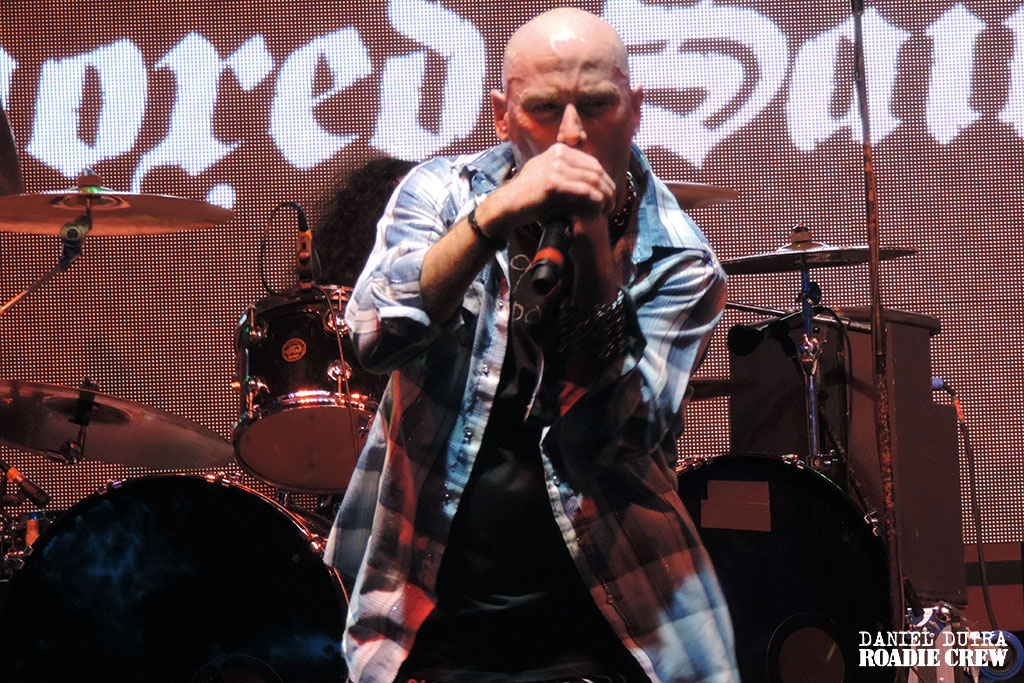

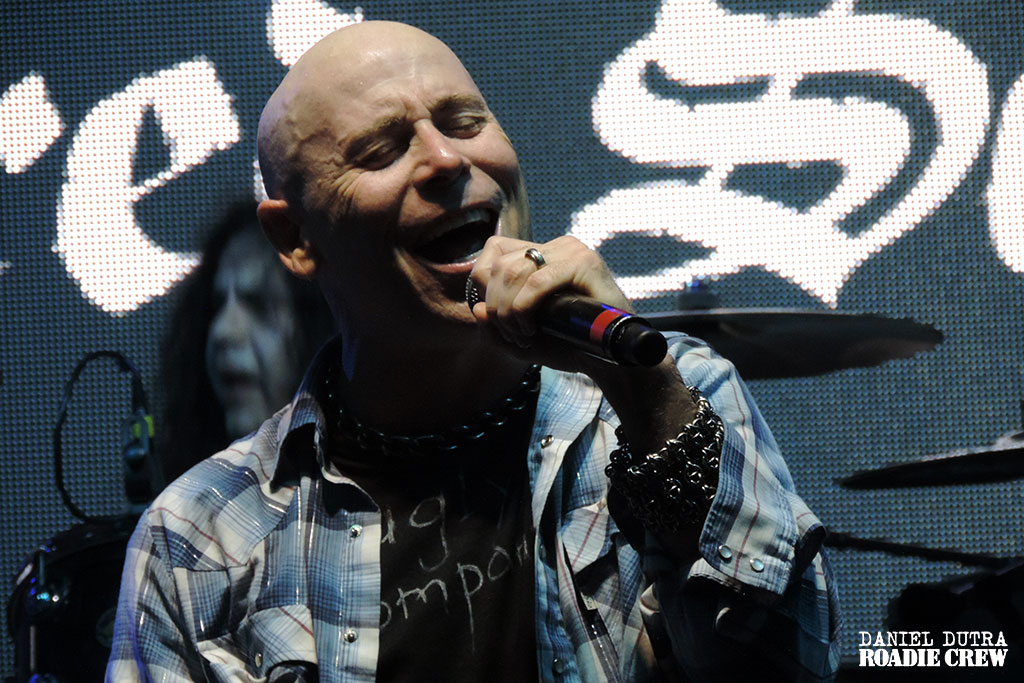

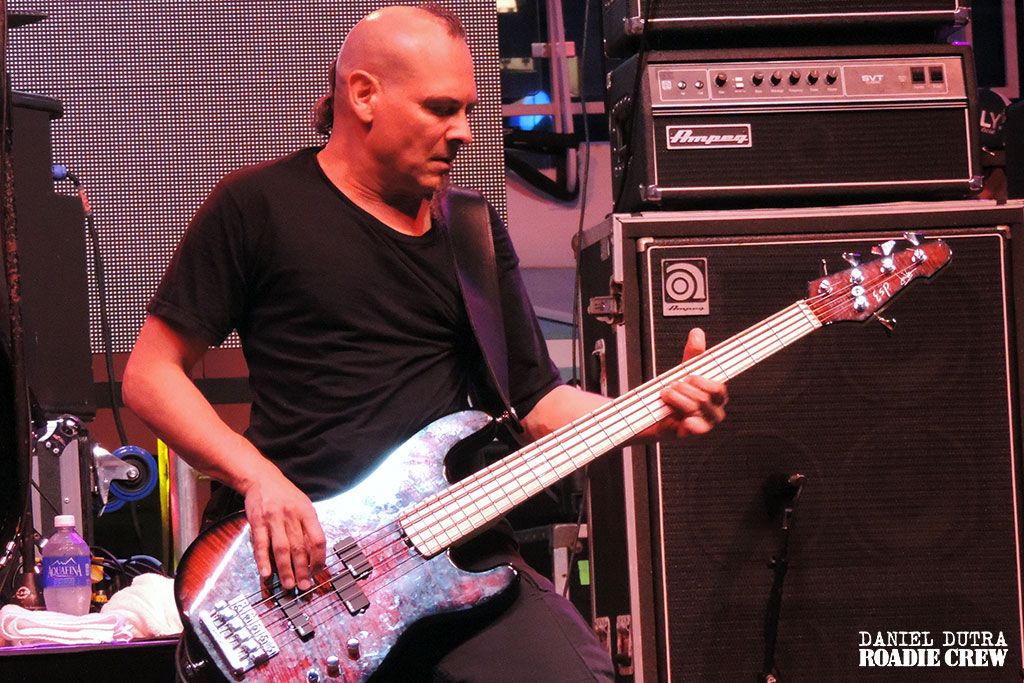

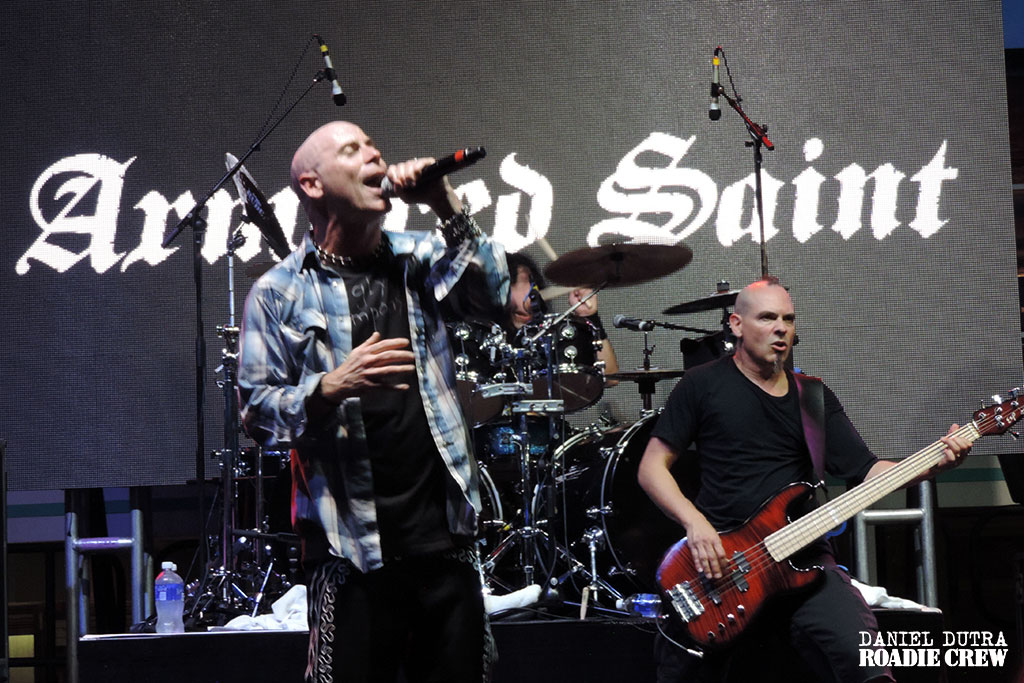

Prepara-se para uma aula de heavy metal. E heavy metal clássico, puro em sua melhor essência. Trinta e seis anos depois de dar os primeiros passos em Los Angeles, contando os sete anos de hiato na década de 90 e momentos de incerteza nos anos 2000, o Armored Saint finalmente chega ao Brasil para uma única apresentação em nosso país em sua turnê sul-americana: dia 3 de junho, no Fabrique Club, em São Paulo (a banda também passa por Argentina, Peru, Colômbia e Chile). John Bush (vocal), Phil Sandoval e Jeff Duncan (guitarras), Joey Vera (baixo) e Gonzo Sandoval (bateria) ainda curtem a ótima recepção ao seu mais recente álbum, o excelente Win Hands Down (2015), mas têm também um catálogo de clássicos presentes em March of the Saint (1984), Delirious Nomad (1985), Raising Fear (1987) e, principalmente, no emblemático Symbol of Salvation (1991) – são sete álbuns de estúdio, dois ao vivo, um EP e uma coletânea na discografia do quinteto. Musicalmente tão relevante hoje como foi no início de carreira, o grupo vai mostrar por que atualmente está na linha de frente dos shows de metal. Para falar da primeira vez e de mais um pouco, principalmente o “mais um pouco”, Gonzo atendeu a ROADIE CREW e deu o tom do que virá pela frente. Não perca (a entrevista e o show).

Uma espera de 36 anos. É muito tempo, mas finalmente o Armored Saint está vindo ao Brasil. A primeira pergunta é óbvia: qual é a sua expectativa?

Gonzo Sandoval: Ao longo dos anos, sempre ouvi que os brasileiros são apaixonados e incríveis, então espero uma noite cheia de energia e diversão curtindo heavy metal junto com vocês.

John e Joey já estiveram aqui com o Anthrax e o Fates Warning, então acredito que tenham adiantado alguma coisa. Mas eu diria que o público não tem ideia do que o aguarda. Posso dizer que hoje em dia ninguém faz um show de heavy metal melhor do que Accept, Metal Church e Armored Saint.

Gonzo: John e Joey compartilharam com o restante da banda os ótimos sentimentos que têm sobre o público daí. O Armored Saint adora uma plateia realmente agitada, por isso encoramos todos vocês a ir ao show e ter um ótimo momento rock’n’roll conosco. E muito obrigado pelo elogio em relação ao nosso show! Nós somos uma banda para tocar ao vivo, mesmo.

A propósito, vocês não tocarão o Symbol of Salvation na íntegra no Brasil. Faz sentido, afinal, a banda nunca tocou aqui…

Gonzo: Nós temos dois anos de planos para o Armored Saint, incluindo muitas estreias, como essa primeira vez no Brasil… E viva o Brasil! Também estamos compondo e nos preparando para gravar um novo álbum, a ser lançado em 2019, então faremos uma turnê mundial que entrará por 2020.

Vamos falar um pouco de história, começando pela formação da banda e o lançamento do EP Armored Saint em 1983. Quais são suas lembranças?

Gonzo: David Prichard, Phil Sandoval e eu formamos o núcleo inicial da banda. John Bush tinha um sistema de PA e queria cantar, então se juntou a nós logo em seguida. Finalmente, Joey Vera, que vivia nos cercando com seu baixo, foi o último a entrar. E Jeff Duncan se tornou integrante quando David perdeu, aos 26 anos, a batalha contra a leucemia. Gravamos o EP, que inicialmente era uma demo com cinco músicas, para o Brian Slagel, da Metal Blade, em 1982. Daquela demo, Lesson Well Learned foi usada na coletânea Metal Massacre II, bem no comecinho da história da gravadora. Armored Saint nasceu dessa sessão de gravação e foi nossa primeira vez num estúdio de verdade. Ele se chamava Track Record e ficava na Melrose Avenue, em Hollywood, Califórnia.

E logo depois vocês assinaram com a Chrysalis Records para lançar March of the Saint, em 1984. Apesar dos problemas com a produção de Michael James Jackson, é um álbum clássico, mas creio que a mudança para um grande selo teve mais contras do que prós. Phil deixou a banda durante as gravações de Delirious Nomad, e em Raising Fear o Armored Saint era um quarteto…

Gonzo: Foi um período muito empolgante para o heavy metal na região de Hollywood, em 1984, porque bandas e clubes estavam surgindo a todo instante. As ruas viviam cheias de gente se divertindo. Muitos daqueles grupos estavam conseguindo um contrato com grandes gravadoras, e fomos um deles. Acreditamos que a Chrysalis seria boa para nós, afinal, ela tinha UFO, Jethro Tull, Huey Lewis and The News e Billy Idol, entre outros, e fomos a primeira banda realmente heavy metal do seu cast. A saída do Phil, enquanto gravávamos Delirious Nomad, foi realmente triste, mas hoje me sinto extremamente feliz por estar tocando e me divertindo com ele, um dos guitarristas mais incríveis que existem por aí. Ah! E Raising Fear foi coproduzido pela banda com Chris Minto, nosso engenheiro de som em March of the Saint. Era raro uma banda produzir seu próprio disco àquela época, mas nós fizemos isso.

O Armored Saint marcou seu retorno à Metal Blade com Saints Will Conquer, o primeiro disco ao vivo da banda, e deu boas-vindas a Jeff Duncan como segundo guitarrista. Foi uma transição simples?

Gonzo: Saints Will Conquer foi gravado ao vivo para uma rádio em Cleveland, Ohio, mas decidimos lançar oficialmente para ganhar tempo durante essa transição da Chrysalis para a Metal Blade. E foi aí que trouxemos Jeff Duncan, porque queríamos abandonar o formato de quarteto para novamente ser um quinteto.

E chegamos ao Symbol of Salvation. Resumindo, como foi compor e gravar uma obra-prima tendo de lidar com a doença e o falecimento de David Prichard?

Gonzo: Este foi um disco que nós tivemos de fazer. Passamos dois anos e meio compondo e gravando demos enquanto David lutava contra a leucemia. Depois que ele se foi, ficamos inativos durante um bom tempo, então decidimos que a música que criamos com David precisava viver. Trouxemos Phil de volta para a guitarra, e ele formou uma nova dupla com Jeff. As gravações de Symbol of Salvation foram uma experiência e um aprendizado inspiradores, divertidos e edificantes. David Jerden, nosso produtor, e Brian Carlstrom, o engenheiro de som, pavimentaram o caminho para que todo o Armored Saint tomasse as rédeas no estúdio. Nós tínhamos as canções, e eles, o método. Que David Earl Richard descanse em paz e sua memória viva para sempre, como no Symbol of Salvation.

Infelizmente, a banda esteve num hiato durante a maior parte dos anos 90, um período que não foi bom para o heavy metal. Mas você e Phil montaram o Life After Death. O que pode nos contar dessa empreitada?

Gonzo: Eu e meu irmão começamos a versão inicial do Life After Death com o guitarrista Gumby, o baixista Ray Burke e um vocalista incrível chamado Jack Emrick. A segunda versão já contava com os guitarristas Terry Williams, que ele descanse em paz, e Giovanni Santos, e foi com eles que gravamos nosso autointitulado álbum de estreia (N.R.: em 1996) com Roy Z na produção, para a extinta gravadora Indivision.

A propósito, como foi participar do MX Machine no fim dos anos 2000?

Gonzo: Quando entrei na banda, ela era um divertido trio semipunk, e havia apenas um integrante da formação original (N.R.: o baixista Diego Negrete). Mas foi algo muito breve para mim.

E sobre o Black Raven? Agora que o álbum Native Knight foi lançado, quais são os planos?

Gonzo: Pretendemos fazer shows e estamos trabalhando para isso, porque felizmente temos a oportunidade de fazer acontecer num futuro próximo (N.R.: a banda conta com Gonzo e Phil Sandoval ao lado de Daniel Hicks na flauta indígena; Chris O’Brian nos teclados; Louis Metoyer no baixo; Mike Smothers na segunda guitarra; e Evan Perlman no didgeridoo, um instrumento de sopro aborígene). Nosso disco está disponível para download e compra física no CD Baby e também se encontra no iTunes e outras plataformas digitais, mas no momento estamos buscando um contrato de licenciamento. Native Knight é, como chamamos, uma “medicação sonora com a intenção de ajudar a curar a condição humana”. É progressivo com world music e música nativo-americana. Vocês devem conferir, acreditem.

De volta ao Armored Saint, a banda retomou as atividades em 1999 e lançou Revelation no ano seguinte. Em 2001 saiu Nod to the Old School, mas um novo disco de inéditas só veio em 2010. Por que tanto tempo até La Raza?

Gonzo: A banda ficou num hiato enquanto John estava no Anthrax, mas ele e Joey começaram a compor em 2000, e o resultado foi Revelation. Nod to the Old School foi a ideia que tivemos para uma coletânea com quatro demos, o EP Armored Saint e algumas outras surpresas (N.R.: juntando todas as versões, são oito demos, e ainda havia duas novas canções, Real Swagger e Unstable). Depois disso, passamos por um período bem estranho e só saímos dele em 2009, quando John e Joey se juntaram para compor as músicas do La Raza. Concordo com você, porque dez anos de espera é tempo demais, mas muita coisa aconteceu. Hoje, estamos felizes por prosperar com o Armored Saint, que está mais forte e ocupado do que nunca.

E a banda levou metade desse tempo para soltar Win Hands Down, um de seus melhores discos. O que você pode falar dele agora, três anos depois do lançamento e de várias turnês para promovê-lo?

Gonzo: Win Hands Down é o álbum no qual o Armored Saint finalmente acertou em cheio na hora de fazer o seu melhor. Tem o melhor som e a melhor produção da banda em todos os tempos, apesar de o processo de gravação ter sido uma novidade para nós. Jay Ruson mixou o disco, Josh Newell gravou a bateria, e Joey produziu o nosso trabalho mais forte até hoje. Eles formaram um time que funcionou perfeitamente. Obrigado, rapazes! Particularmente, sob a direção do Joey, toquei no máximo das minhas habilidades e consegui a melhor performance da minha carreira. Para completar, a turnê tem sido bem cheia e nos levado a todos os lugares do mundo.

E um novo disco ao vivo foi lançado em 2016, mas permita-me uma reclamação. Carpe Noctum tem apenas oito músicas, assim como Saints Will Conquer, e foi pouco para os fãs…

Gonzo: Carpe Noctum é o exemplo do Armored Saint em seu melhor cenário: ao vivo em cima de um palco. Foi gravado numa perna europeia de nossa turnê mundial, e tenho orgulho da minha performance e do som de bateria que consegui tirar. No entanto, como produtor do álbum, Joey optou por um trabalho de curta duração e por não incluir as músicas que já estão no Saints Will Conquer. Mas nós vamos gravar um DVD da turnê que faremos tocando o Symbol of Salvation na íntegra. Continuaremos na estrada até 2020, pelo menos, e lançaremos um novo álbum em 2019 depois do DVD. Então, fiquem ligados!

Além de tocar, você customiza sets de bateria para outros músicos. O que mais pode dizer sobre esse outro lado da sua carreira?

Gonzo: Comecei fazendo o design e customizando um set de bateria na cor preta para James Perse, e o kit está em exposição em sua loja na Highland Avenue, em Hollywood (N.R.: Perse é o dono de uma grande rede de lojas nos EUA. Começou com uma franquia de roupas esportivas, mas ampliou para uma série de produtos de todos os tipos). O site Gonzo Drums of Thunder servirá para encorajar os jovens a seguir pelo caminho da percussão e da bateria. Será um canal educacional. Sou um aliado da música e estou fazendo isso porque quero ajudar esses jovens a entrar no rock’n’roll e a formar bandas, então quem sabe um dia alguns não possam ser grandes nomes do rock. O site ainda está em construção, mas fiquem de olho!

A música não é a única arte pela qual você é apaixonado. Há a fotografia. Como começou? O que você já fez e o que vem pela frente?

Gonzo: Sim, sou apaixonado por arte e criatividade. Amo fotografia e fui abençoado com um bom olho para esta arte. Comecei cedo, como consumidor de câmeras mais amigáveis, mas comprei a minha primeira DSLR assim que decidir levar a sério. Tudo mudou para mim, e desde então minha jornada foi ficando cada vez melhor. Quando vou fotografar alguma coisa, qualquer coisa, procuro sempre criar a imagem correta do ponto de vista criativo. Sou afiliado da Atlas Icons, agência criado e presidida pelo Neil Zlozower (N.R.: conceituado fotógrafo que cobre o cenário rock/hard rock/heavy metal desde o fim dos anos 70), e vocês podem ver alguns dos meus trabalhos no site da empresa, assim como na minha página pessoal. E há muito mais por vir.

O espaço final é seu, Gonzo. Sinta-se à vontade para acrescentar o que quiser.

Gonzo: Aguardo ansiosamente por essa visita ao Brasil. Levarei comigo a minha câmera e um senso de gratidão, porque estou pronto para tocar bateria e levá-la a novos níveis de projeção. Quero encontrar o público brasileiro de heavy metal e me divertir com todos no show. Cuidem-se, mantenham a fé e também o amor pelo futebol. Será a minha primeira vez no seu país, mas espero que não seja a última. Obrigado pelo apoio ao Armored Saint durante todos esses anos. Viva o Brasil, viva o Armored Saint e viva o heavy metal! Vejo vocês na estrada! Muito amor e rock’n’roll!

Clique aqui para acessar a entrevista original no site da Roadie Crew.