Por Daniel Dutra | Fotos: Reprodução

Não há dúvida de que 2002 foi uma temporada no mínimo interessante. Do Brasil pentacampeão mundial de futebol a um país com otimismo e esperança reacesos com a eleição de Lula, houve felicidade para todos (ou quase). Na música não poderia ser diferente. Está certo que, entra ano e sai ano, surgem bandas que são apontadas como a salvação desse tal de rock’n’roll que tanto gostamos. Tudo bem que houve uma febre de grupos e cantores agora fabricados até mesmo por programas de TV, mas pelo menos a decadência das ‘boy bands’ tornou-se realidade. Enfim, coisas boas, coisas ruins e o acontecimento do ano: finalmente o Rush aportou em terras brasileiras.

Já não era sem tempo. Aliás, diga-se de passagem, houve tempos melhores. Quem escreve estas linhas está longe de ser um fã ‘die hard’ do trio canadense. Longe disso, acredito que o fabuloso Rush – subjetivamente falando, claro – acabou no Signals (1982), inclusive. Aí se vão duas décadas. De 1982 até novembro do ano passado – quando a banda tocou em Porto Alegre (20), São Paulo (22) e Rio de Janeiro (23) –, foram mais oito álbuns (sem contar coletâneas e os tradicionais ao vivo). Somando tudo temos um apanhado de boas canções, mas a grande maioria está muito abaixo do esperado de quem um dia lançou obras-primas como Fly By Night (1975), 2112 (1976), Hemispheres (1978) e Moving Pictures (1981). Mas e daí? Em cima do palco, Geddy Lee, Alex Lifeson e Neil Peart são imbatíveis. Juntos, precisam de poucos minutos para deixar grupos formados por fãs de carteirinha, como o Dream Theater, parecendo iniciantes num sarau.

E foi exatamente o que aconteceu numa noite de sábado, no Maracanã. Foram 50 minutos de atraso até que as luzes se apagassem e a introdução com o tema de “Os Três Patetas” – usado pela última vez na turnê do Presto (1989) – saísse dos amplificadores. Nos telões, a primeira amostra do humor peculiar dos músicos – ou seria do peculiar humor canadense? – ao aparecerem as imagens de Lee como Moe; Peart como Larry; e Lifeson como… Brad Pitt! Mas antes que alguém pudesse pensar “sobrou para o Curly”, os três iniciaram com Tom Sawyer. O que os mais de 40 mil fãs presentes ao Maracanã estavam vendo e ouvindo não era a abertura de “Profissão Perigo”, tema de um McGyver que um dia foi herói de muitos deles na adolescência. E não é qualquer grupo que pode abrir um espetáculo de três horas e dez minutos com Tom Sawyer.

Sabe uma daquelas boas canções da “nova fase” do Rush? Distant Early Warning foi a segunda do set list, acompanhada de New World Man, Roll the Bones (muito bem recebida) e Earthshine. Bastava olhar para o lado e perceber que não faltava quem soubesse qualquer verso destas, mas o que dizer quando Peart tocou as primeiras notas de YYZ? Em 30 anos da carreira, o sorriso no rosto de Lee mostrava que a reação da platéia, cantando a melodia de uma música instrumental e pulando ao seu ritmo, era algo novo e fascinante. E mostravam-se absolutamente hipnotizados todos aqueles que já ouviram YYZ o suficiente para decorá-la de trás para frente.

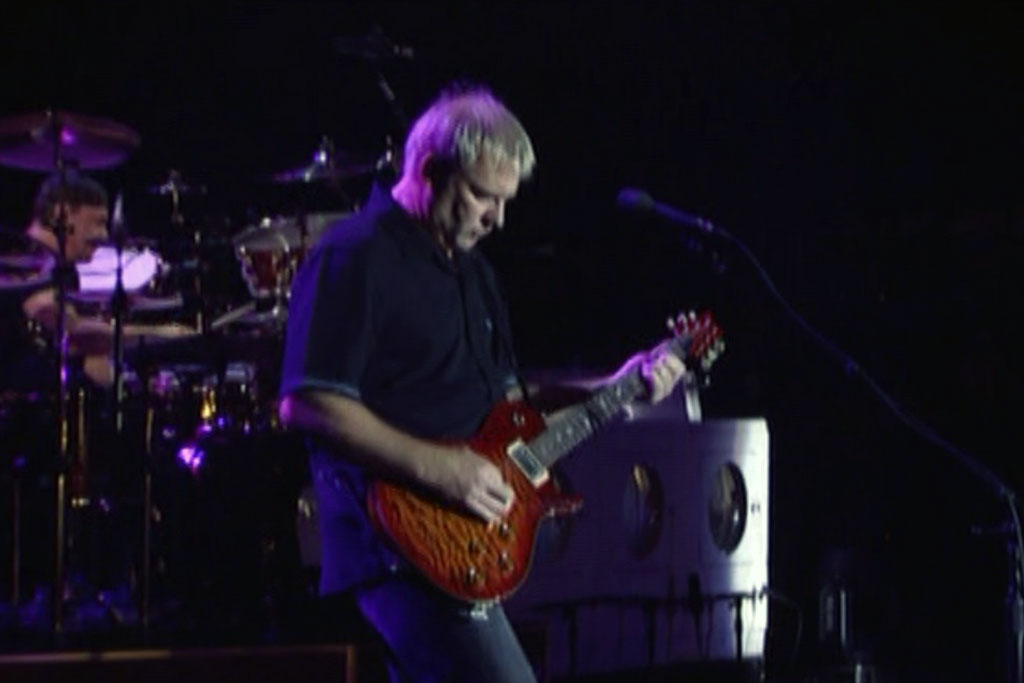

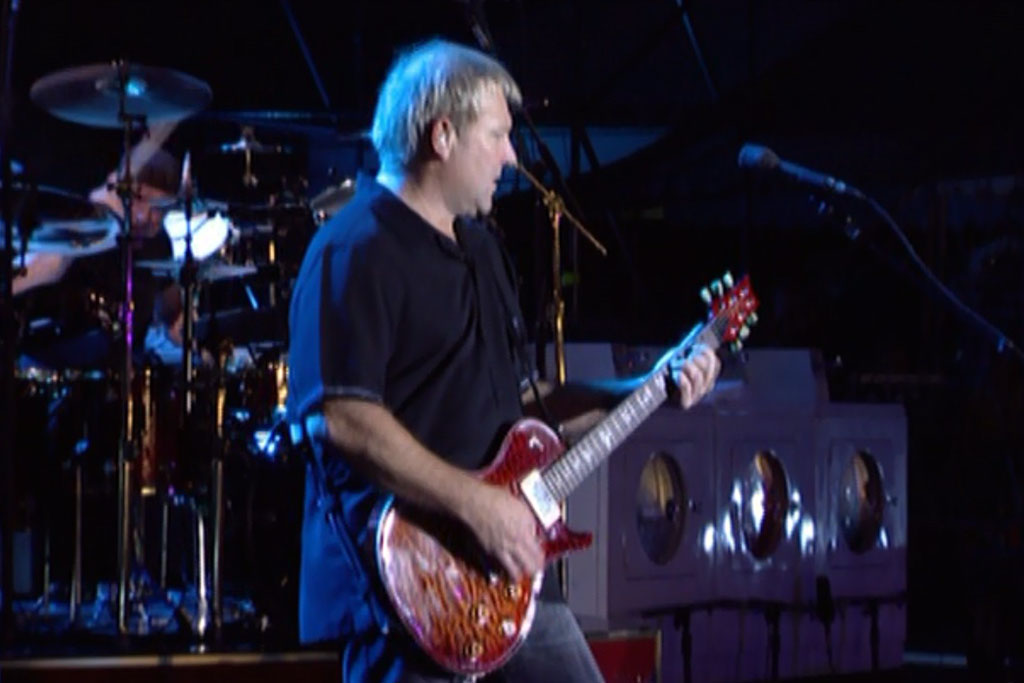

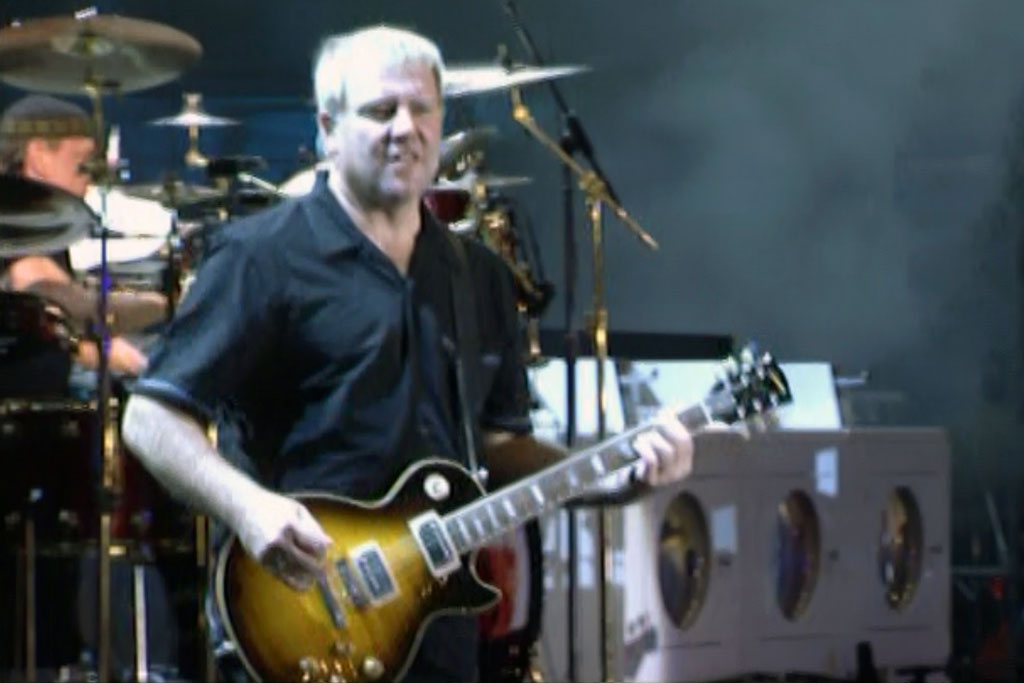

Para acalmar os ânimos, The Pass. Para provar que a música ainda vale a pena, Bravado. Não que esta seja uma grande composição, mas Lifeson a torna memorável com seu belíssimo solo. Seguindo a escola de um dos maiores mestres no assunto – David Gilmor, do Pink Floyd –, uma aula de melodia e bom gosto nas (poucas e lentas) notas. The Big Money, uma das melhores da banda nos últimos 20 anos, antecedeu uma surpresa mais do que agradável no fim do primeiro set. Era hora de saudosismo. Incluída no repertório devido ao seu sucesso por aqui, Closer to the Heart já não era novidade, mas The Trees e Freewill foram tesouros desenterrados (em substituição a Vital Signs e Between Sun & Moon). Três dos maiores clássicos do Rush em sequência e a sensacional Natural Science para depois Lee anunciar o intervalo de 20 minutos (esquema de apresentação que o guitarrista Joe Satriani e o ex-Pink Floyd Roger Waters, por exemplo, também vêm adotando há alguns anos).

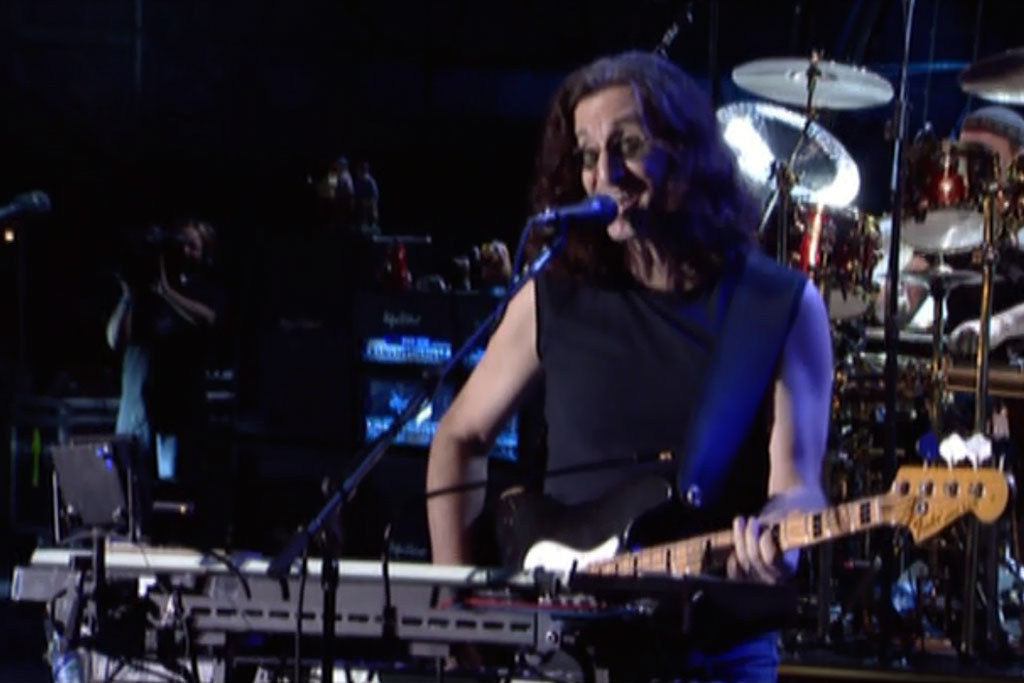

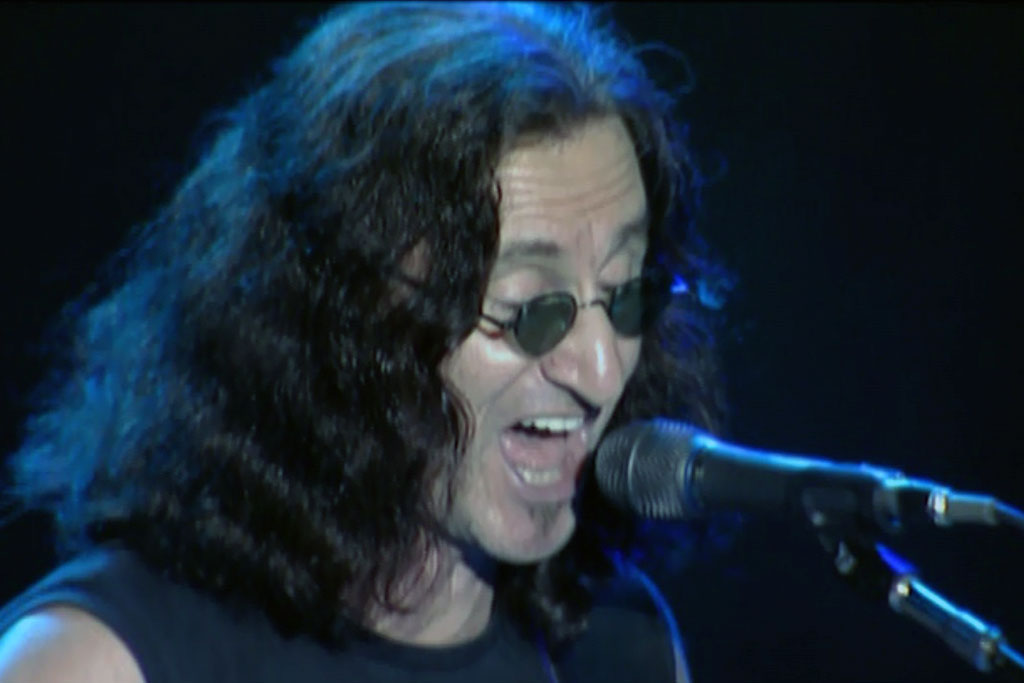

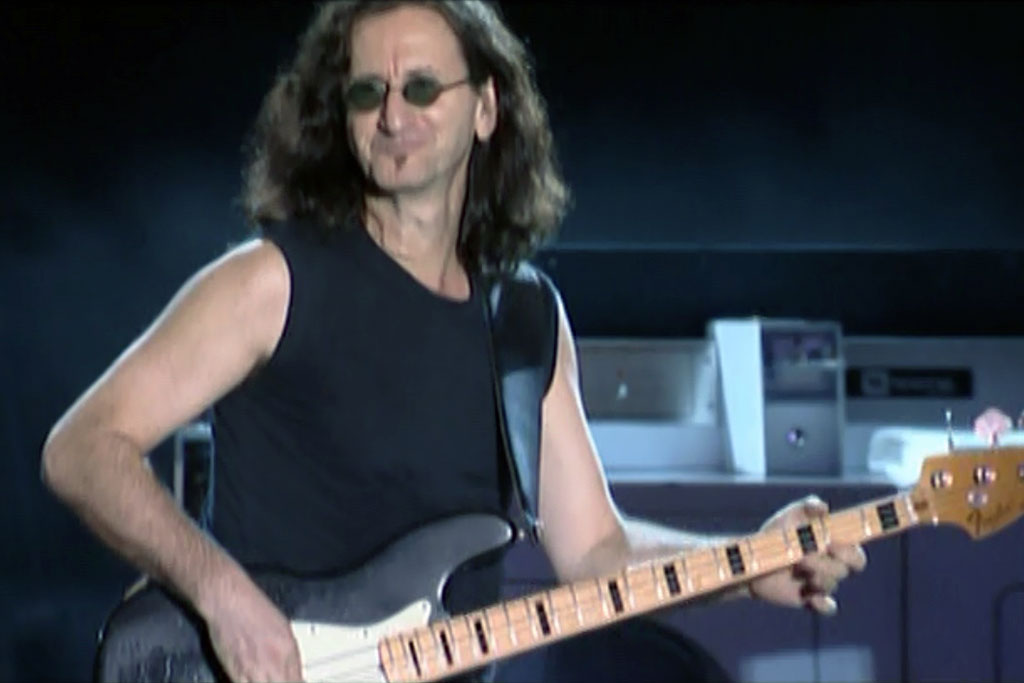

Faixa de abertura de Vapor Trails (2002), o novo trabalho do grupo, One Little Victory iniciou bem o segundo set, principalmente por causa do ótimo trabalho de Peart e pelos efeitos. Sim, o dragão no telão e a pirotecnia foram, ao lembrarmos da apresentação como espetáculo visual, os melhores momentos do show. No entanto, o maior espaço reservado ao material mais recente valeu mesmo por causa da excelência técnica do trio. A pesada Driven, Ghost Rider (que substituiu Ceiling Unlimited), Secret Touch, Dreamline e Red Sector A fizeram as atenções ficarem voltadas às performances individuais. Assim como sua voz única e inconfundível, Lee tem na lista de marcas registradas a precisão de cantar, tocar e manusear pedais de teclado ao mesmo tempo. A prática leva à perfeição, está certo, mas é de impressionar graças às linhas de baixo ao mesmo tempo bonitas e complexas que ele escreve.

Do lado esquerdo do palco, Lee fez tudo o que os fãs já esperavam. Do outro, Alex Lifeson acabou roubando o show. Subestimado por muita gente, já que tecnicamente não aparece tanto quanto seus companheiros, o guitarrista tocou tudo e mais um pouco. Sem apelar para malabarismos, Lifeson foi o grande destaque individual da noite: belos timbres, belos solos e bom gosto a toda prova nas melodias que cria nas seis cordas. Nada que não esteja em qualquer disco do Rush, mas algo que boa parte dos fãs já havia esquecido.

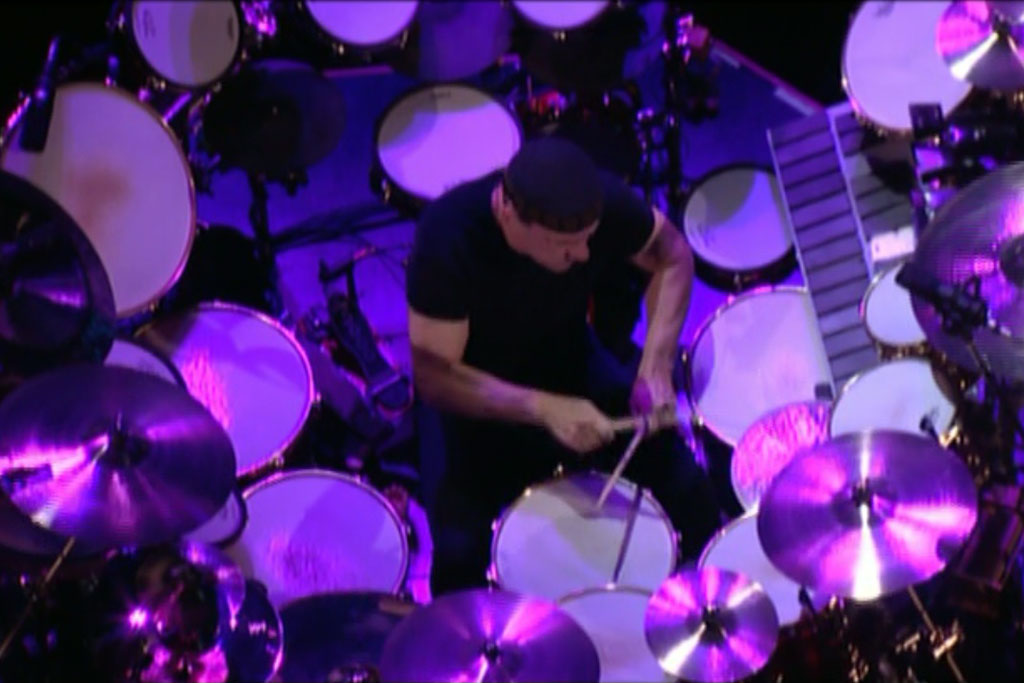

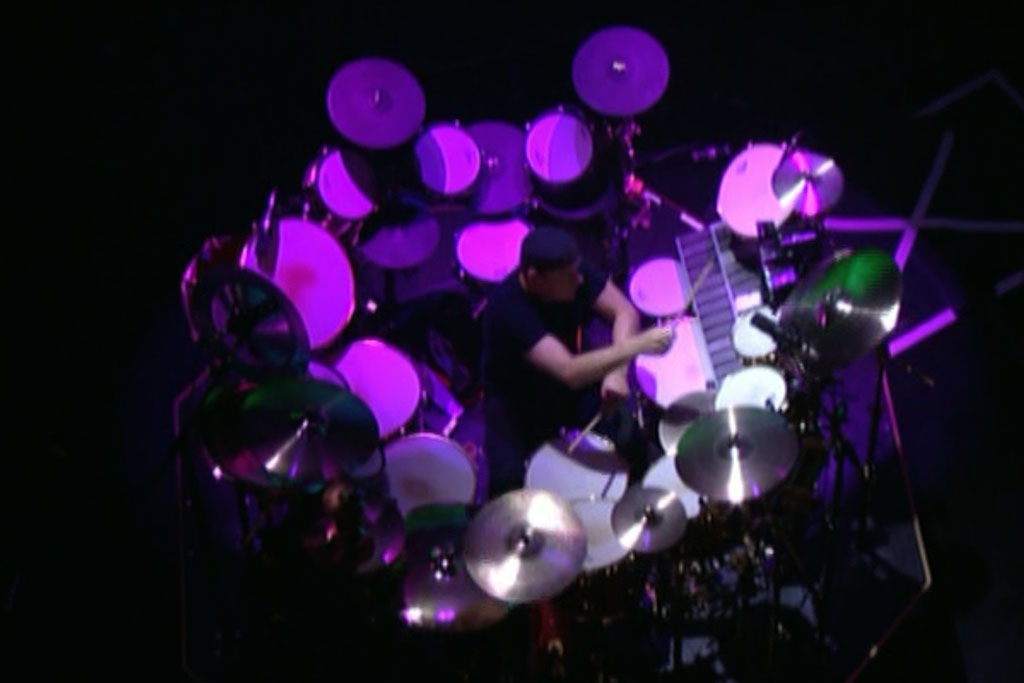

A instrumental Leave That Thing Alone acaba explicando o porquê de Lifeson ser injustamente relegado a segundo plano. A música, que só fica interessante mesmo depois de uns dois minutos, antecede um dos momentos mais esperados do show: The Rhythm Method, o solo de Neil Peart. Há razão de ser. O baterista é hors-concours não à toa e, depois de quase 30 anos, está ainda melhor. Seu solo é uma demonstração de técnica ímpar, mas usada em função do ritmo que a própria música (sim, música!) tem no nome. A utilização de seu kit é perfeita, culminando com uma homenagem ao seu grande ídolo, Buddy Rich. Mas qual o diferencial? Peart está distante daquele baterista de movimentos rígidos de outrora. Está mais solto e tocando de uma maneira bem mais bonita, resultado das aulas com o lendário Freddy Grubber, também professor de feras como Steve Smith e Vinnie Colaiuta.

Uma bela versão acústica de Resist foi a porta de entrada para o túnel do tempo. De volta a 1976, o trio emendou 2112 (na verdade, Overture e Temple of Syrinx), e, vergonha de quê?, não foi possível segurar as lágrimas – de emoção mesmo, não de uma nova demonstração do tal humor. Se em A Show of Hands (1989) as vítimas foram Lee e Lifeson, desta vez os dois ficaram esperando que Peart, com o corte proposital de som logo no início da música, perdesse o tempo (o que obviamente não aconteceu).

Limelight veio depois, mas foi La Villa Strangiato que voltou a emocionar todo e qualquer fã. Execução perfeita, um jazz improvisado, Lifeson cantando e dizendo que é muito fácil cantar, Lee apresentado como “garoto de Ipanema” (um doce para quem adivinhar o que o baixista tocou em seguida), e Peart, como Milton Banana. Tudo num só fôlego até o apoteótico fim com a maravilhosa The Spirit of Radio. Fim? Não, e o bis ainda teve By-Tor and the Snow Dog (com Cygnus X-1 servindo de introdução) e Working Man. A chuva que caiu cinco minutos depois de os três se despedirem espantou apenas o forte calor. A alma dos fãs já estava lavada, como poderá ser conferido no DVD gravado naquela noite de sábado.

Sim, o Rush no Brasil foi o grande acontecimento da música no país em 2002. Tudo bem, houve quem reclamasse da duração do show e do intervalo, como se fossem surpresas. Bom, por isso mesmo reclamaram que tudo foi cansativo para quem não é fã dos canadenses – mas, ora bolas, o que uma pessoa que não gosta da banda foi fazer no Maracanã? Com três décadas de carreira e um sucesso conquistado apenas e tão somente com a música, não de marketing e hits em rádios, o Rush faz shows para os fãs. Estes têm a certeza que Lee, Lifeson e Peart não entrarão chapados no palco e com seus instrumentos desafinados. Não, eles também não cospem nas câmeras de TV, tampouco colocam o pau para fora em rede nacional. Respeito é algo que todo fã deveria exigir. Mas há gosto para tudo. A democracia é uma bênção.

Resenha publicada na edição 90 do International Magazine, em janeiro de 2003.