Por Daniel Dutra | Fotos: Daniel Croce

Uli Jon Roth precisou gravar apenas quatro discos de estúdio com o Scorpions – Fly to the Rainbow (1974), In Trance (1975), Virgin Killer (1976) e Taken By Force (1977) – para colocar seu nome na história, e apenas isso seria suficiente para justificar turnês baseadas inteiramente ou não no seu repertório com a banda alemã. Mas ele participou também de Tokyo Tapes (1978), um dos melhores álbuns ao vivo da história do rock, então estamos combinados: o guitarrista pode até lançar o seu Tokyo Tapes Revisited: Live in Japan (2016), registro do giro pela Terra do Sol Nascente para promover, vejam só, o duplo Scorpions Revisited (2015). E foi justamente aquela fase, de mais de 40 anos, que levou um público (infelizmente) apenas razoável ao Teatro Rival para assistir à segunda passagem de Roth pelo Rio de Janeiro, num show de poucas e significativas mudanças em relação ao de 2014.

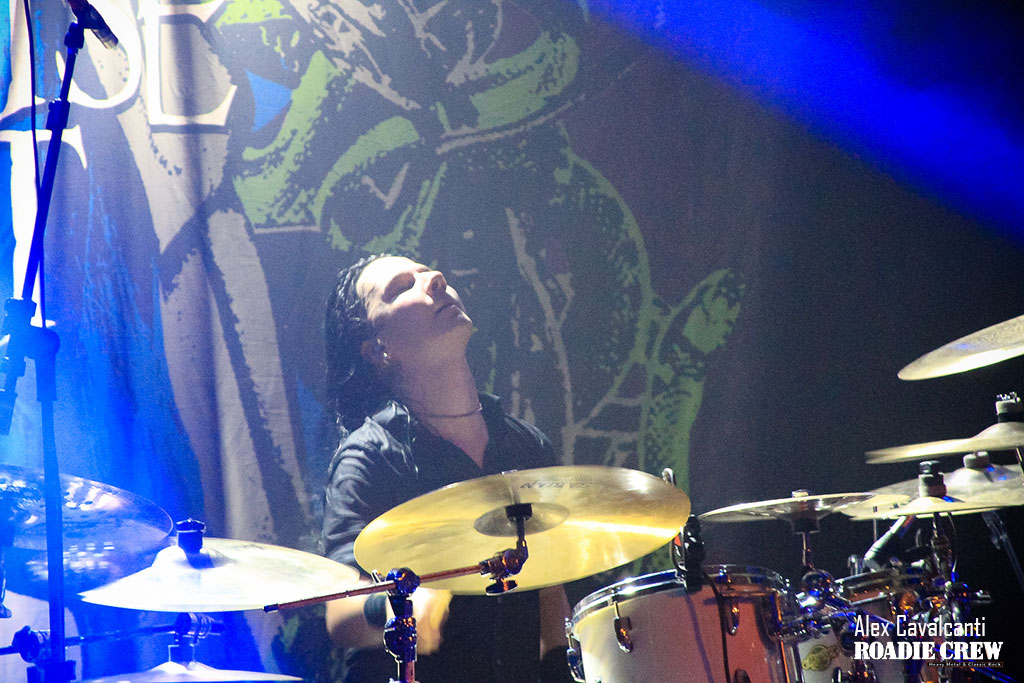

Não que a casa com um público aquém do esperado tenha desmotivado o veterano alemão. Aos 63 anos, Roth camufla seu jeito tímido com um fácil e largo sorriso de felicidade a cada letra cantada pelos fãs. Exatamente como aconteceu com a matadora sequência de abertura: All Night Long é hit, a ótima Longing for Fire tem um tema de guitarra sensacional, e Sun in My Hand o deixou lado a lado com Niklas Turmann (guitarra e voz) num baita duelo nas seis cordas – Nico Deppisch (baixo), Corvin Bahn (teclados) e Richard Kirk (bateria) completam a banda. Sim, da mesma maneira que Roth assumiu o microfone em Sun in My Hand, afinal, a veia blues pedia uma voz relativamente mais grave, Turmann mostrou-se um habilidoso guitarrista ao longo do espetáculo. Mas vamos com calma, porque Roth era a estrela da noite…

Os gritos de “Uli! Uli! Uli!” ecoaram por todos os cantos do Rival depois de The Sails of Charon, e não há adjetivos suficientes para descrevê-la. Um clássico que arrepia quando você o escuta no Taken By Force em vinil, CD ou cassete, mas ao vivo o negócio é ainda mais mágico. “A próxima música foi escrita pelo meu irmão, que morreu no início deste ano”, disse Roth em seguida, referindo-se a Zeno Roth, falecido no dia 5 de fevereiro. “Um compositor e guitarrista muito talentoso, e ele a fez para vocês.” Começou assim, com Don’t Tell the Wind, a primeira quebra no material do Scorpions. Com um bem-vindo ar de anos 80 no espetáculo – a canção é original do álbum Zeno (1986) –, a bela canção ganhou um emotivo solo de Roth e os backing vocals caprichados de Turmann e Bahn.

A fase Electric Sun – banda formada por Roth em 1978 e que durou até 1986 – marcou presença com Just Another Rainbow, na qual o guitarrista não esconde sua veneração por Jimi Hendrix, e Enola Gay (Hiroshima Today), que mostrou os primeiros sinais de exageros nas improvisações, apesar da bela seção instrumental no meio da canção. Exageros que não aconteceram nas maravilhosas We’ll Burn the Sky e In Trance, que aumentaram a temperatura do local (principalmente a última), mas que reapareceram com força no set semiacústico que veio a seguir. Sentado num banquinho, o que o fez sumir da vista de quem não estava no gargarejo, por causa do palco baixo da casa, Roth começou um exercício de autoindulgência que, em sua segunda metade, teve a companhia de Turmann, com direito até mesmo a trechos de Mediterranean Sundance/Río Ancho, composição de Al Di Meola e do saudoso Paco de Lucia cuja versão definitiva está na obra-prima Friday Night in San Francisco (1981), disco ao vivo de Meola, Lucia e John McLaughlin.

Depois de a dupla debulhar, a cansativa Rainbow Dream Prelude, incluindo um solo espacial de Bahn, fez surgir alguns bocejos até que Fly to the Rainbow colocasse o show novamente nos trilhos – apesar dos desnecessários ruídos em forma de encerramento instrumental, outro capítulo de um excesso que felizmente não rolou quando pude ver Roth no Monsters of Rock Cruise East, em 2016, graças ao tempo mais curto das apresentações no cruzeiro. Nada, no entanto, que não fosse por terra com a trinca a seguir, mais matadora que aquela que abriu o show. Pictured Life e Catch Your Train, duas sem sair de cima, colocaram os fãs para cantar, e Dark Lady mostrou a sintonia fina entre Roth e Turmann. O ótimo vocalista brilhou nos agudos em contraponto ao vocal do guitarrista, e os dois mandaram ver em mais solos dobrados de tirar o fôlego, com uma cena curiosa: enquanto o vocalista tocava concentrado no que estava fazendo, sem tirar os olhos dos dedos da mão esquerda, Roth fazia o mesmo como se aquilo fosse a coisa mais fácil do mundo. Olhava para os fãs, que babavam, e agradecia com um sorriso de garoto.

Era o fim do set antes do bis que todo mundo sabe que vai acontecer. E foi a volta para o bis mais rápida da história, afinal, os cinco nem saíram do palco depois do agradecimento à plateia. Lembra-se da paixão de Roth por Jimi Hendrix? All Along the Watchtower, o começo do fim da apresentação, veio numa versão à la Electric Ladyland (1968) – afinal, o que fazer se o próprio Bob Dylan disse que Hendrix fez melhor? –, só que mais pesada, cortesia de Kirk, que resolveu descer o braço no seu pequeno kit. O que continuou fazendo em Little Wing, a ponto de Roth virar para trás com um olhar pouco amigo, sinal de que era para o batera segurar a onda. Ainda assim, um bis à altura dos melhores momentos do show e de um guitarrista cuja elegância e classe acabam falando mais alto.

Setlist

1. All Night Long

2. Longing for Fire

3. Sun in My Hand

4. The Sails of Charon

5. Don’t Tell the Wind

6. Just Another Rainbow

7. Enola Gay (Hiroshima Today)

8. We’ll Burn the Sky

9. In Trance

10. Solo Acoustic Guitar (Uli John Roth & Niklas Turmann)

11. Rainbow Dream Prelude

12. Fly to the Rainbow

13. Pictured Life

14. Catch Your Train

15. Dark Lady

Bis

16. All Along the Watchtower

17. Little Wing