Texto: Daniel Dutra | Fotos: Luciana Pires

Meses de ansiedade antecipada e alguns percalços no meio do caminho. O Solid Rock, que reuniu Tesla, Cheap Trick e Deep Purple em três cidades brasileiras – Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro – depois de passar por Santiago (Chile) e Buenos Aires (Argentina), foi além da música. Mas vamos por partes, a começar pela primeira atração da noite: o Tesla, que fez a sua estreia no Brasil depois de mais de 30 anos. E o que dizer de um show marcado para começar às 19h30 na Barra da Tijuca – mais ou menos, mas essa é outra história – numa sexta-feira? A casa estava vazia, obviamente.

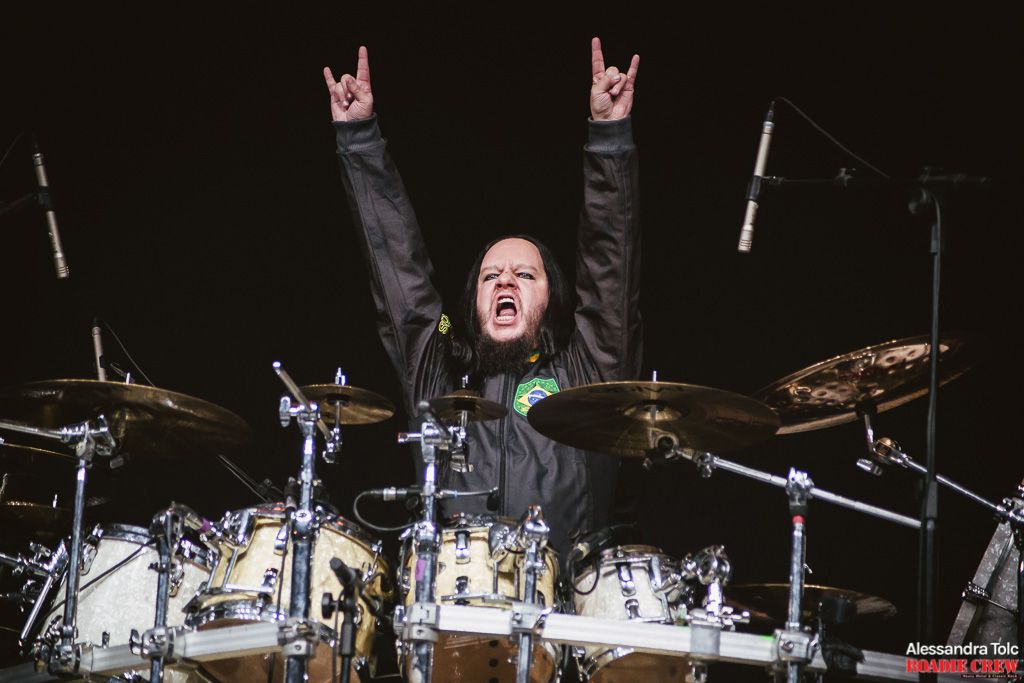

Jeff Keith (vocal), Frank Hannon e Dave Rude (guitarras), Brian Wheat (baixo) e Troy Luccketta (bateria) subiram ao palco para um set de 50 minutos diante de algumas centenas de pessoas – em sua maioria, fãs de verdade. Claro, para chegar à Jeunesse Arena, localizada ao lado do Parque Olímpico, a tempo era preciso sair de casa antes de o trânsito na região se transformar no inferno na Terra. O que acontece de segunda a sexta, sem falhas. Custava o evento ter início às 20h30? Afinal, que diferença faria o Deep Purple começar sua apresentação à meia-noite, em vez de 23h? Sem conhecer a logística, no entanto, não adianta cornetar.

O fato é que o quinteto matou a pau! Oriundo da cena americana do hard rock nos anos 80, o Tesla não era daquelas bandas que faziam uso de uma imagem espalhafatosa para chamar a atenção. Não, o visual era sóbrio, e o artifício principal sempre foi a música. E os fãs cariocas que esperaram tanto tempo para ver o grupo – fato ressaltado por Keith, um baita frontman – voltaram extasiados para casa. E a primeira metade do show foi um nocaute até mesmo em quem já havia assistido ao Tesla ao vivo – como este que vos escreve –, porque da abertura com Edison’s Medicine até Heaven’s Trail (No Way Out) a pegada foi absurda. E sem poupar detalhes.

Teve Hannon usando teremim antes do solo em Edison’s Medicine, canção que, diga-se, funcionou como um trator e arrombou o caminho para as três primeiras das quatro músicas extraídas do excelente The Great Radio Controversy (1989): a semibalada The Way it is e as bem-vindas adições de Hang Tough (espetacular!) e Heaven’s Trail (No Way Out) – explica-se: elas não foram tocadas em Santiago, Buenos Aires e Curitiba, que receberam Into the Now. Sim, paulistas e cariocas se deram melhor. E se vale o trocadilho com a letra da última, o Tesla precisou de meio repertório para chutar bundas.

E num set de menos de uma hora, é claro que faltou muita coisa. E já era esperado que a banda privilegiasse alguns hits, como Signs, cover do Five Man Electrical Band e grande sucesso de Five Man Acoustical Jam (1990), o disco que deu início à onda dos acústicos nos Estados Unidos – é isso mesmo, meu amigo. Foi o Tesla que acendeu a luz na cabeça dos executivos da MTV. Um pouco mais de calmaria com Love Song e depois mais um cover para chamar de seu, Little Suzi – canção do PhD. –, até o encerramento com o arrasa-quarteirão Modern Day Cowboy (que riffs!). Um show curto, porém irretocável. Uma banda de ótimos músicos que sempre se preocuparam com uma coisa: música. E que volte muito em breve para um show só seu.

Às 21h em ponto – palmas para a produção pela pontualidade britânica, diga-se – a segunda incógnita fez soar os seus primeiros acordes com Hello There. Também pela primeira vez no Brasil, o Cheap Trick ainda tinha a missão de substituir o Lynyrd Skynyrd, cuja ausência – motivada pelo problema de saúde da filha de Johnny Van Zant – fez com que muitos devolvessem seus ingressos. E voltamos à cornetagem sem saber de detalhes dos bastidores, porque era bem razoável a lista de nomes discutidos como se o assunto fosse ser resolvido numa mesa de bar.

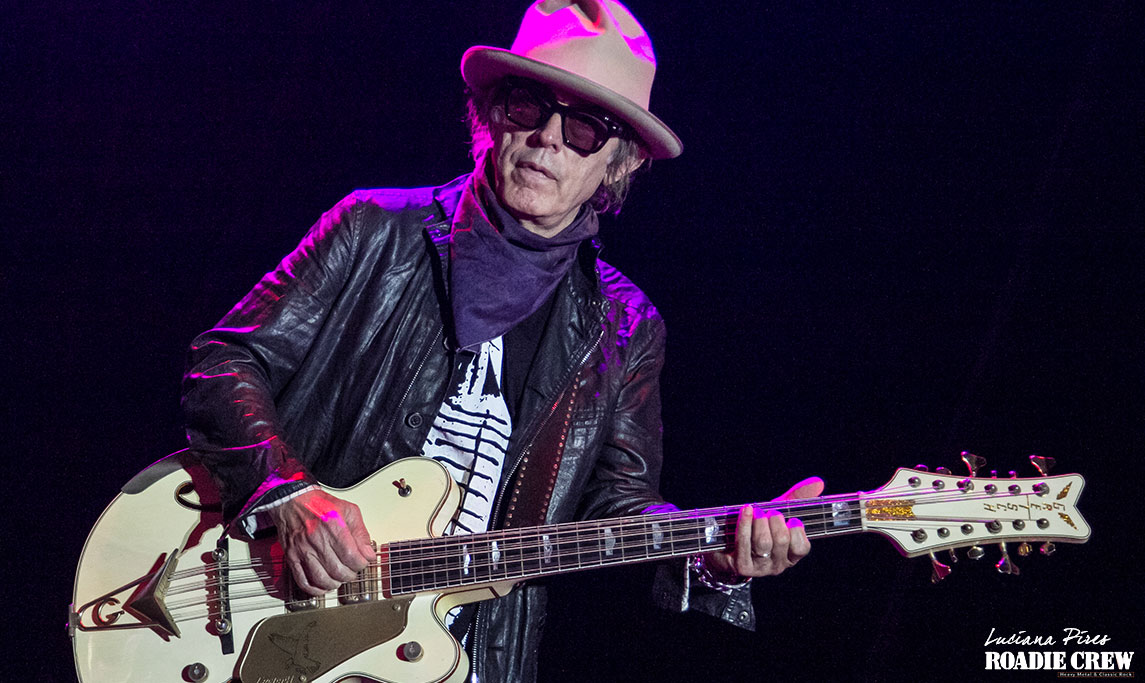

De Grand Funk Railroad – que não tem mais Mark Farner, mas tem Bruce Kulick (ex-KISS) e um sem-número de hits – a Europe – que faria a ponte perfeita entre o Tesla, por seu apelo hard rock, e o Deep Purple, por causa de sua sonoridade atual – foram vários os exercícios de imaginação. E, bem, o Europe estava abrindo para o Purple na Europa, então… A verdade é que o Cheap Trick fez uma bela apresentação de rock’n’roll para um público que pouco ou realmente nada conhecia do trabalho dos veteranos Robin Zander (vocal e guitarra), Rick Nielsen (guitarra), Tom Petersson (baixo) e Daxx Nielsen (bateria, único integrante que não é da formação original).

Dava contar nos dedos quem conhecia, por exemplo, Big Eyes, umas das primeiras do set, mas o respeito era plausível. E Zander, com a garganta em plena forma, e o figuraça Nielsen nem precisariam ser tão espalhafatosos, visualmente falando, para receberam aplausos. O talento falou mais alto mesmo quando rolou uma esfriada no meio da apresentação, curiosamente marcada pela ótima Long Time Coming, do novíssimo We’re All Alright! (2017) – o grupo ainda arriscou uma boa versão de Run Rudolph Run, canção originalmente gravada por Chuck Berry e que está em Christmas Christmas, também lançado este ano.

Não chegou a levantar o público, o que acontecera antes com Magical Mistery Tour, porque não tem como errar ao tocar algo dos Beatles. E foi mais ou menos a partir do cover dos Fab Four que a engrenagem funcionou melhor numa arena que já recebia um bom número de pessoas. Se a radiofônica The Flame valeu pela voz de Zander, Dream Police ganhou muito ao vivo, soando mais pesada e rock, ao contrário da sua pasteurizada versão de estúdio. O que quase aconteceu com I Want You to Want Me, hit que pode ser tocado de qualquer jeito que sempre será ótimo – felizmente, a faixa etária dos presentes não permitiu nenhum comentário do tipo “Olha só, é aquela música do filme ‘10 Coisas Que Eu Odeio Em Você’”, assim como a ausência de She’s Tight impediu que ela se transformasse num cover do Steel Panther.

E o desfecho, apesar de uma recepção abaixo do esperado, fez valer definitivamente a inclusão do Cheap Trick na lista de shows vistos. Como resistir a Surrender, principalmente quando Nielson joga para a plateia, estrategicamente durante o trecho “got my KISS records out” da letra, duas capas de discos do próprio Cheap Trick, autografadas e cheias de palhetas? Mas nem precisava disso, porque se trata mesmo de uma composição de rara felicidade, o suficiente para fazer de Auf Wiedersehen uma despedida de muito bom gosto.

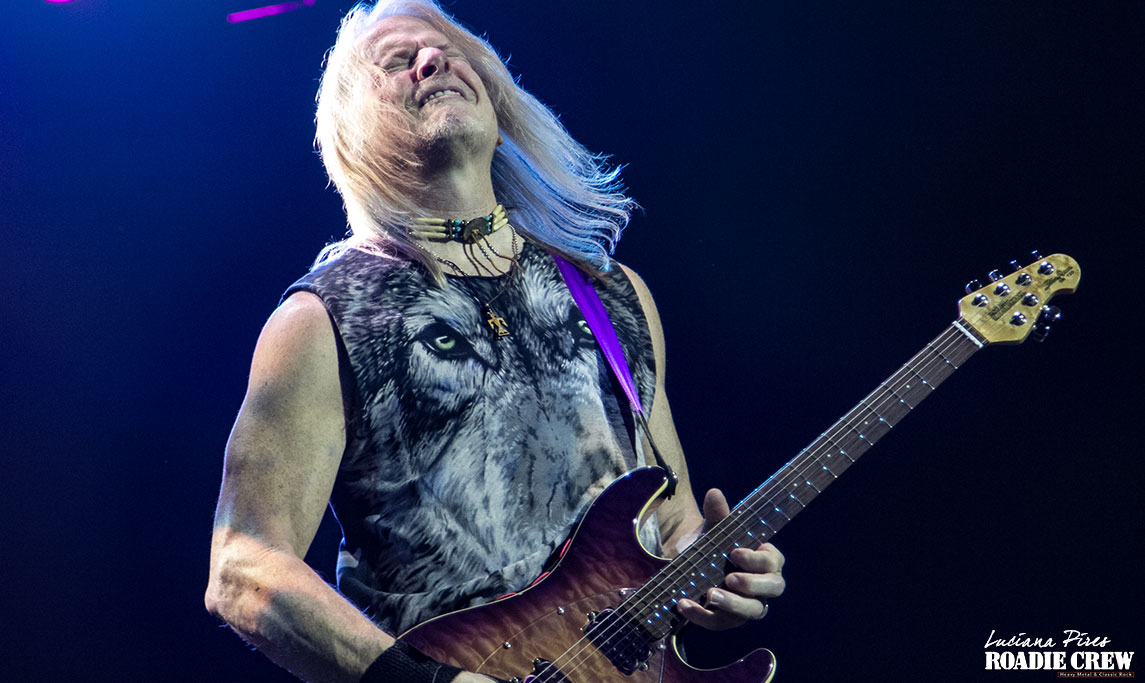

Faltavam dois minutos para as 23h – viu como seria muito mais legal se o show estivesse marcado para meia-noite? – quando Mars, the Bringer of War, composição de Gustav Holst, anunciou que chegara a vez de Ian Gillan (vocal), Steve Morse (guitarra), Roger Glover (bateria), Don Airey (teclados) e Ian Paice (bateria) deixarem no Rio um pedaço da sua turnê The Long Goodbye. E dizer que estes cinco senhores deram uma aula, escorados por providenciais mudanças no repertório, seria chover no molhado. O fato é que do início ao fim o sentimento era um só: esses caras estão na reta final, e refiro-me às bandas clássicas, não apenas ao Deep Purple. O rock como conhecemos não será mais o mesmo. Simples assim.

Com a casa cheia – dez mil ingressos vendidos antecipadamente, segundo a produção, num cálculo que inclui site de promoções e esquema “leve dois e pague um” –, as primeiras notas de Highway Star soaram como o início de uma grande festa. O clássico, que voltou ao set list na turnê sul-americana, foi responsável pelo primeira união das vozes na arena. Eram milhares cantando com Gillan, fosse a letra ou a melodia inicial do solo que, de tão genial em sua concepção original, não é alterado pelo (igualmente genial) Morse.

Sem sair de cima, sem sequer um segundo de intervalo, a banda emendou uma sequência de tirar o fôlego. Pictures of Home e Bloodsucker podem não ter causado o frisson de Highway Star e de Strange Kind of Woman, que veio em seguida e colocou muita gente para pular, mas garantiram o placar com pouco tempo de bola rolando. E apesar de Uncommon Man ser de um álbum mais recente – NOW What?! (2013) –, a homenagem a Jon Lord, falecido em 2012, foi suficiente para as atenções continuarem voltadas ao palco.

Não foi coincidência que a canção seguinte tenha sido antecedida de um solo de teclado, como não é coincidência o cartaz que Airey tem na banda, cartaz que só cresceu ao longo dos últimos 17 anos. O veterano músico, que por muito tempo foi apenas um contratado, é um mestre no Hammond, fazendo justiça ao legado de Lord como nenhum outro poderia fazer. Aos descrentes, Lazy foi a resposta.

Como o Purple não tocava no Rio desde 2008, as mudanças no set acabaram sendo ainda mais significativas. Em vez de muito material novo, como vem acontecendo na Europa, o grupo decidiu olhar mais para o passado e apostou em apenas uma música de inFinite (2017), Birds of Prey. No entanto, algo mais animado, como Johnny’s Band, All I Got is You ou Time for Bedlam, tivesse sido mais apropriado. Nada que tenha baixado o astral, uma vez que Knocking at Your Back Door colocou a casa em ordem logo em seguida, mesmo numa versão pé no freio e com afinação bem mais baixa.

Ninguém espera mais que Gillan atinja aquelas notas estratosféricas, mas o vocalista que um dia foi chamado de Silver Voice continua sendo, aos 72 anos, o cara cuja presença é hipnotizante. Mesmo que as saídas do palco durante as longas sessões instrumentais, uma bênção desde sempre no Purple, sejam cada vez mais frequentes. Vale dizer, aliás, que foi uma surpresa o vigor de todos na banda. Não que se esperasse algo diferente de Glover e do genial Morse, mas arrisco dizer que a performance de Paice foi muito mais do que a maioria esperava. Claro, o soberbo trabalho de caixa continua lá, e ninguém é melhor do que ele nesse quesito, mas as viradas criativas e precisas foram feitas com uma velocidade surpreendente – lembre-se: o batera de 69 anos sofreu um leve derrame há um ano e meio.

E tem Airey. Em seu longo solo, o tecladista arrancou efusivos aplausos ao tocar no piano (bem, um teclado com som de piano) trechos de algumas joias do cancioneiro brasileiro, digamos assim. Mas não foi apenas por causa de Corcovado, Garota de Ipanema, Chega de Saudade, Brasileirinho e Aquarela do Brasil que se deu a ovação. Foi pelo talento, mesmo. Tudo muito bem casado até o tecladista puxar Perfect Strangers e colocar a casa abaixo. Também não foi apenas pelo clima criado com a faixa-título do disco da volta, em 1984, que a agradável surpresa Space Truckin’ fez todo mundo berrar “Come on! Let’s go space truckin’”. E foi lindo.

Para terminar de derrubar as estruturas, Smoke on the Water, aquela música cujo riff deve ser o mais tocado da história. Com a participação de Rick Nielsen, do Cheap Trick, até mesmo na primeira parte do solo, o eterno clássico encerrou o set regular, porque o Deep Purple pode não guardá-la para o bis. Sabe por quê? Porque no curtíssimo intervalo o coro de Black Night começou a ecoar na arena. Mas os cinco voltaram com uma matadora versão de Hush, tendo direito a uma introdução com Peter Gunn, famoso tema composto por Henry Mancini para o seriado de mesmo nome, e um duelo de arrepiar entre Morse e Airey.

Aí sim, depois de um solo de Glover, baixista subestimado por muitos, Black Night. E a catarse estava completa. Não, o Deep Purple não é mais a mesma banda dos anos 70 e 80. E não, nunca mais haverá uma banda como o Deep Purple – assim como muitas que estão entre quatro e cinco décadas de história. Porque é essa música que vai ficar para sempre, e é por isso que cinco senhores na casa dos 60 e 70 anos mostram em uma hora e 40 minutos como se faz. Afortunados os que puderam testemunhar.

Clique aqui para acessar a resenha no site da Roadie Crew.

Set list Deep Purple

1. Highway Star

2. Pictures of Home

3. Bloodsucker

4. Strange Kind of Woman

5. Uncommon Man

6. Lazy

7. Birds of Prey

8. Knocking at Your Back Door

9. Solo Don Airey

10. Perfect Strangers

11. Space Truckin’

12. Smoke on the Water

Bis

13. Hush

14. Black Night

Set list Cheap Trick

1. Hello There

2. ELO Kiddies

3. Big Eyes

4. California Man

5. Lookout

6. On Top of the World

7. The House is Rockin’ (With Domestic Problems)

8. Voices

9. Long Time Coming

10. Speak Now or Forever Hold Your Peace

11. That 70’s Show

12. Magical Mystery Tour

13. I Know What I Want

14. The Flame

15. I Want You to Want Me

16. Dream Police

17. Run Rudolph Run

18. Surrender

19. Auf Wiedersehen

Set list Tesla

1. Edison’s Medicine

2. The Way it is

3. Hang Tough

4. Heaven’s Trail (No Way Out)

5. Signs

6. Love Song

7. Little Suzi

8. Modern Day Cowboy