Por Daniel Dutra | Fotos: Bárbara Lopes/T4F

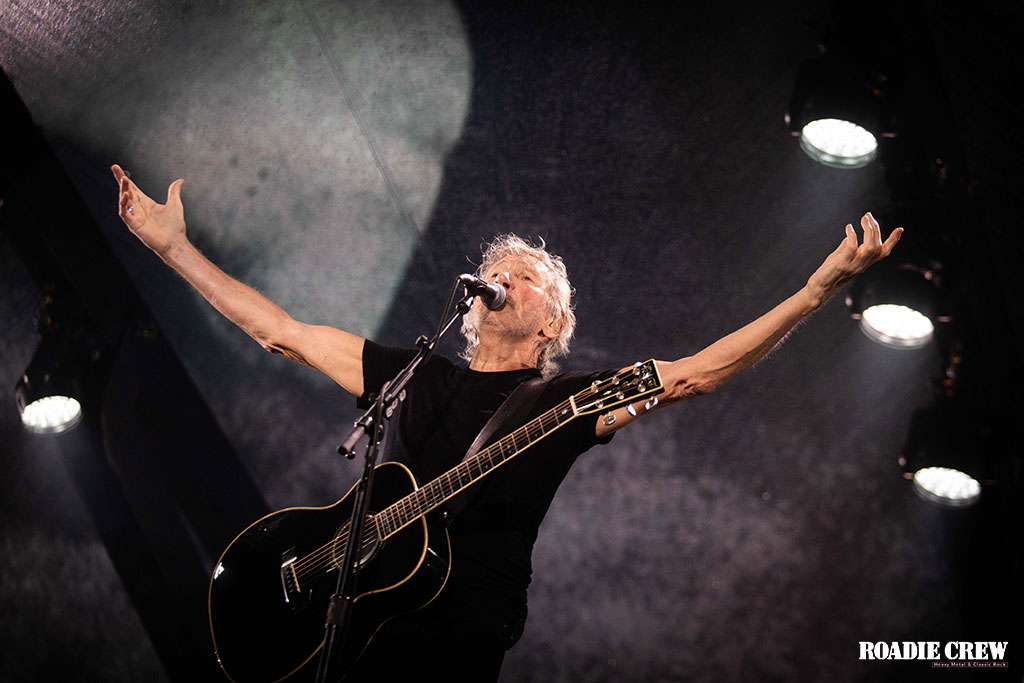

“Isso aqui também é uma família, quer eles gostem ou não.” Àquela altura do show no Maracanã, apenas os mais ingênuos acreditavam que Roger Waters não continuaria a fazer o que sempre fez: transformar a música numa plataforma para se posicionar social e politicamente. Antes do bis, ele puxou um recorte do The Independent e lembrou-se do momento em que leu no jornal britânico a notícia da morte da vereadora Marielle Franco, executada na noite de 14 de março. Foi a deixa para Waters chamar ao palco Anielle Franco, Luyara Santos e Mônica Benício – irmã, filha e viúva de Marielle, respectivamente – para um dos momentos mais marcantes da turnê Us + Them no Brasil. Um momento que pode ser resumido na frase de Mônica que abre este texto, pela lembrança de um caso que, quase oito meses depois, continua sem respostas e solução.

E foi um momento que resumiu bem o efeito nefasto da polarização que tomou conta do atual momento político do país: as vaias de parte da plateia mostraram que questões partidárias já não importavam mais, porque a falta de compaixão foi um sinal alarmante de como o senso de humanidade está comprometido. “Marielle Franco ainda está conosco em nossos corações. De muitas formas, ela é a líder deste país”, disse Waters antes de vestir a camisa com os dizeres “Lute como Marielle Franco”. E à frente do telão com a foto de quatro amigas de Marielle – Talíria Petrone, nona deputada federal mais votada do Rio de Janeiro; e Renata Souza, Monica Francisco e Dani Monteiro, todas eleitas para a Assembleia Legislativa do estado –, Waters fez a arte final do próprio desenho: “Elas representam as sementes que Marielle deixou, porque Marielle acreditava nos direitos humanos. A maioria de vocês também, mas infelizmente nem todos”.

Música? Sim, teve. E música de alta qualidade do início ao fim, como a dobradinha que encerrou a noite. E como se fosse uma continuação da homenagem a Marielle, Mother retornou ao espetáculo numa versão de arrepiar – o clássico presente em The Wall (1979) havia ficado fora do repertório em Belo Horizonte e Salvador –, com uma providencial resposta positiva da maioria do público ao “Nem fodendo” que surgiu no telão depois do verso “Mother, should I trust the government?”. Uma preparação à altura para a formidável Comfortably Numb, e a canção que carrega um dos solos mais bonitos criados neste e em qualquer outro universo – tocado com precisão por Dave Kilminster, apesar de o timbre de David Gilmour ser inimitável – emprestou a beleza necessária para finalizar uma noite com uma carga emocional poucas vezes vista e sentida num show. E numa turnê.

Três horas e dez minutos antes, no entanto, a mesma noite teve início de maneira muito mais leve. Com conceitos retirados principalmente de três álbuns – The Dark Side of the Moon (1973), Animals (1977) e The Wall –, o show começou belíssimo com Breathe, One of These Days e Time, e nem mesma a chuva que, apesar de fraca, insistia em ir e voltar em intervalos irregulares esfriou os ânimos. A soberba performance conjunta das vocalistas Jess Wolfe e Holly Laessig em The Great Gig in the Sky fez cair o queixo de quem compareceu ao estádio – um público estimado de 47 mil pessoas –, enquanto Welcome to the Machine foi um excelente resgate da obra-prima Wish You Were Here (1975). Apesar da visibilidade ligeiramente prejudicada por causa da cobertura montada para proteger músicos e equipamentos da chuva, o impressionante telão prendia a atenção com imagens e, mais até aquele momento, animações espetaculares.

A sequência de três músicas do álbum mais recente de Waters, Is This the Life We Really Want? (2017), serviu não apenas para destacar a banda – completada pelo ótimo Jonathan Wilson (vocal e guitarra), Gus Seyffert (guitarra, baixo e teclados), Bo Koster e Jon Carin (teclados), Ian Ritchie (saxofone) e Joey Waronker (bateria) –, mas principalmente para mostrar que o baixista e vocalista não é um ativista de ocasião. Não bastasse o sintomático título do disco, a emocionante The Last Refugee foi um espetáculo audiovisual à parte com a história das duas dançarinas no telão, separando o sonho da realidade, na representação de uma letra absolutamente tocante.

Mas é verdade que boa parte presente no Maracanã queria hit. Principalmente aquela parte que aproveitou para ir e vir mais algumas vezes na busca por cerveja, e talvez ela tenha ficado parcialmente satisfeita com o que veio a seguir. Wish You Were Here é sempre muito bem-vinda, claro, ainda mais quando serve de entrada para The Happiest Days of Our Lives e, principalmente, Another Brick in the Wall (Part 2), que contou no coral com a participação de alunos do Centro de Música Jim Capaldi, situado em Vicente de Carvalho, Zona Norte do Rio de Janeiro. Meninas e meninos que subiram ao palco vestidos de macacão laranja, e cada um com capuz preto cobrindo o rosto. Garotas e garotos que, aos poucos, se livraram das vestes de presidiário e mostraram camisas pretas com a palavra “Resist” escrita no peito, num momento de encher os olhos de lágrimas.

Um tapa na cara antes do intervalo de 20 minutos repleto de mensagens sociais e políticas. Entre críticas pesadas (e justas) contra o fascismo, o racismo, a misoginia, o antissemitismo e o poder militar, sobrou também para personalidades como Mark Zuckerberg, não necessariamente por sua rede social, mas por acontecimentos como o vazamento de dados de 87 milhões de usuários para uso da Cambridge Analytica em propagandas políticas – o que levou o CEO a ter de se explicar durante cinco horas no Senado americano; o que também levou sua empresa a ser multada no Reino Unido. E, obviamente, o alerta que causou polêmica no Brasil: a inclusão do candidato de extrema direita à Presidência da República na lista de neofascistas em ascensão ao redor do mundo. Assim como aconteceu já no segundo show em São Paulo, o nome foi substituído pela frase “Ponto de vista político censurado”.

Durante estes 20 minutos percebeu-se uma maioria favorável às mensagens de Waters, que voltou ao palco para ampliar o espetáculo e distribuir respostas – afinal, não é papel do ministro da Cultura acusar publicamente o artista de estar sendo favorecido financeiramente, muito menos é o papel de qualquer veículo insinuar que Roger Waters cedeu ao que a produtora da turnê brasileira achava adequado. Isso é, no mínimo, ignorar a história do artista para taxá-lo de oportunista. E as respostas definitivas vieram com a usina termoelétrica Battersea – aquela da capa de Animals, cujo conceito é baseado em “A Revolução dos Bichos”, de George Orwell – se erguendo como parte de um dos cenários mais sensacionais da noite; e com a dobradinha Dogs e Pigs (Three Different Ones), esta última muito mais do que um tapa na cara. Foi um soco no estômago.

Resgatada para o repertório depois de uma ausência de quase três décadas, Pigs (Three Different Ones) mostrou aos brasileiros exatamente o que os americanos viram entre abril e setembro do ano passado. E não estou falando do porco inflável que sobrevoa a pista com os dizeres “Stay Human” e, em português mesmo, “Continue humano”. Estou me referindo ao manifesto contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ridicularizado de inúmeras maneiras com ilustrações no telão e no teatro montado no palco: ao lado de figurantes usando máscaras de porco e empunhando taças de champanhe, Waters, também de máscara, passa a mensagem em três cartazes: “Porcos governam o mundo”, “Foda-se os porcos” e “Trump é um porco”.

E você aí achando que o veterano músico inglês se curvou a interesses de terceiros. Lembremos todos: é o mesmo músico que, em 2012, homenageou Jean Charles, brasileiro assassinado no metrô londrino pela polícia britânica, que o confundiu com um terrorista. Lamentável mesmo, no entanto, foi a tentativa dos advogados do candidato de extrema direita de impugnar, junto ao Tribunal Superior Eleitoral (STE), a candidatura do adversário de esquerda não exatamente pelos mesmos motivos, mas… Bom, segue um trecho do documento: “Também afirma que Roger Waters age em consonância com o PT ao lamentar as mortes do capoeirista baiano Mestre Moa e da vereadora Marielle Franco, assassinada em março”. Você não leu errado. Não se pode lamentar a perda de uma vida. Duas, na verdade: a de uma vereadora eleita pelo voto, mas que foi executada, algo inconcebível num estado democrático de direito; e a de um senhor de 63 anos esfaqueado 12 vezes por causa de intolerância política. A ausência de compaixão é sintoma de uma assustadora falta de humanidade. É esta a vida que realmente queremos?

Mas vida que segue, e o show chegou a outro dos momentos mais aguardados: o resumo de The Dark Side of the Moon. Com Smell the Roses – a quarta e última canção extraída de Is This the Life We Really Want? – no papel de intrusa, a suíte começou maravilhosamente com Money e, principalmente, Us and Them, com destaques para Ian Ritchie, cujas intervenções no sax foram sempre de tirar o chapéu, e Jonathan Wilson, dono de uma belíssima e suave voz. E o desfecho – antes do encerramento de fato, descrito no início deste texto – com Brain Damage e Eclipse ganhou contornos épicos quando, naquela última, lasers reproduziram tridimensionalmente o prisma da capa do icônico álbum. Um efeito impressionante e um deleite para quem, pouco antes, havia se emocionado cantando “And if the band you’re in starts playing different tunes, I’ll see you on the dark side of the moon”. Sem saber o que ainda viria pela frente…

São Paulo (duas vezes), Brasília, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba e Porto Alegre. Oito shows na quarta passagem de Roger Waters pelo Brasil – recordando: as três primeiras aconteceram em 2002, 2007 e 2012 –, mas definitivamente a mais emblemática de todas. Waters foi o cara certo no momento certo, mas não precisava driblar, mesmo que com elegância e maestria, uma ameaça velada de detenção como a que aconteceu em Curitiba; e não precisava ter sua integridade e o seu ativismo de toda uma vida questionados – pelo menos, mais gente agora sabe que The Wall não fala de construção civil, que Pigs (Three Different Ones) não é trilha sonora de “Babe, O Porquinho Trapalhão” e que Dogs não é uma ode ao melhor amigo do homem. Portanto, que o eterno Pink Floyd possa voltar daqui a cinco anos e ver que, diante das nuvens negras que se avizinham, a lição foi aprendida. Resist.

Nota do autor: assim como é importante ressaltar o óbvio, ou seja, que este artigo é de inteira responsabilidade do repórter, não representando necessariamente a opinião da ROADIE CREW, é necessário esclarecer também que o mesmo artigo foi propositadamente elaborado ao fim das oito datas de Roger Waters e sua Us + Them Tour no Brasil.

Setlist

1. Breathe

2. One of These Days

3. Time

4. Breathe (Reprise)

5. The Great Gig in the Sky

6. Welcome to the Machine

7. Déjà Vu

8. The Last Refugee

9. Picture That

10. Wish You Were Here

11. The Happiest Days of Our Lives

12. Another Brick in the Wall (Part 2)

13. Another Brick in the Wall (Part 3)

Intervalo

14. Dogs

15. Pigs (Three Different Ones)

16. Money

17. Us and Them

18. Smell the Roses

19. Brain Damage

20. Eclipse

Bis

21. Mother

22. Comfortably Numb