Por Daniel Dutra | Fotos: Daniel Croce

Um é pouco, dois é bom, então que venha o terceiro Solid Rock, depois o quarto, o quinto… A despeito de a segunda edição no Rio de Janeiro ter passado para um lugar menor – da Jeunesse Arena para o Metropolitan – e da manutenção do esquema de promoção de ingressos (leve dois, pague um), fica a torcida para e a esperança de que o festival se consolide de vez. E sem levar em consideração os nomes escalados, houve um avanço no esquema de 2017 para 2018, o que começou a ficar na cara logo na primeira atração da noite.

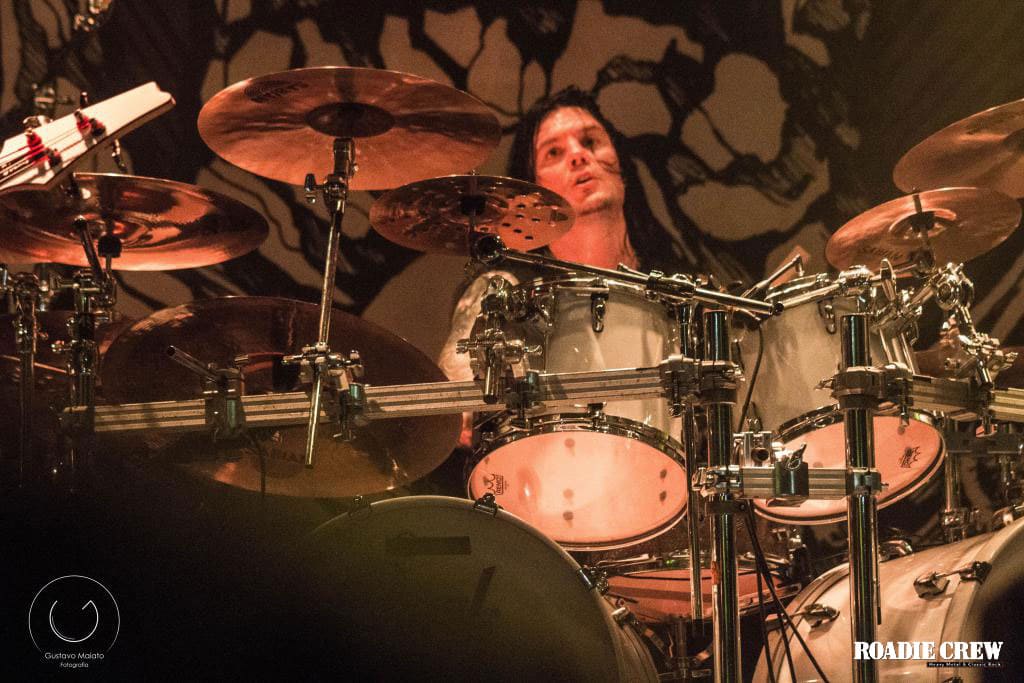

Se no ano anterior o Tesla teve direito a um set de apenas meia hora – uma pena, é bom ressaltar (clique aqui e saiba como foi) –, desta vez o Black Star Riders abriu os serviços com 45 minutos de um show matador (algo que as duas bandas tiveram em comum). Sem o guitarrista Damon Johnson, que anunciou sua saída para ficar mais tempo com a família, Ricky Warwick (vocal e guitarra), Scott Gorham (guitarra), Robbie Crane (baixo) e Chad Szeliga (bateria) contaram com a ajuda de Luke Morley (Thunder) no giro pela América do Sul – Johnson ainda fará os últimos shows da turnê até o fim do ano, no Reino Unido, antes de passar a palheta para Christian Martucci (Stone Sour) – e meteram um enorme sorriso no rosto daqueles que chegaram mais cedo para vê-los.

O quinteto entrou no palco com as ótimas Black Jack e All Hell Breaks Loose, suficientes para ganhar o público, uma vez que muita gente não conhecia a banda – principalmente os fãs de Alice in Chains que desde cedo se aglomeraram no gargarejo da Pista Premium. Mas quem conhecia não apenas pôde atestar o poder de fogo do Black Star Riders, mas também começou logo a matar a sede de Thin Lizzy. Jailbreak veio a seguir, e foi emocionante ver e ouvir os legítimos herdeiros de Phil Lynott fazendo justiça a um dos muitos clássicos do saudoso e genial irlandês. Meu amigo, e à esquerda do palco estava a lenda Scott Gorham!

The Killer Instinct, faixa-título do segundo disco, de 2015, foi uma continuação à altura do legado, e a reação dos fãs – e de quem já estava virando fã – durante o solo dobrado meteu um sorriso no rosto de Warwick. Morley fez bonito ao lado de Gorham nas guitarras gêmeas que se tornaram marca registrada do Thin Lizzy e são reprisadas com louvor no BSR, diga-se, mas o grupo mostrou enorme coesão. É possível lamentar a ausência de Jimmy DeGrasso, porque falta em Szeliga um toque mais marcante em sua performance, mas isso foi compensado com as presenças de palco de Crane – os anos tocando com Ratt, Vince Neil e Lynch Mob, por exemplo, ajudaram muito na postura hard rock – e Warwick.

Heavy Fire, que dá nome ao terceiro e mais recente CD, lançado ano passado, ficou impecável ao vivo, principalmente considerando as diferentes passagens instrumentais, e When the Night Comes in confirmou seu potencial para hit. E talvez tivesse sido uma boa apresentar mais material novo – Dancing With the Wrong Girl cairia muito bem –, uma vez que o álbum de estreia, All Hell Breaks Loose (2013), cedeu cinco das dez músicas do set. De qualquer maneira, Before the War, Kingdom of the Lost – anunciada por Warwick como “um pouco de heavy metal irlandês para vocês” – e Bound for Glory, que encerrou a apresentação, foram irresistíveis. E entre elas, com Warwick largando a guitarra e virando um frontman de fato e de direito, The Boys Are Back in Town foi de deixar muito marmanjo de olhos marejados.

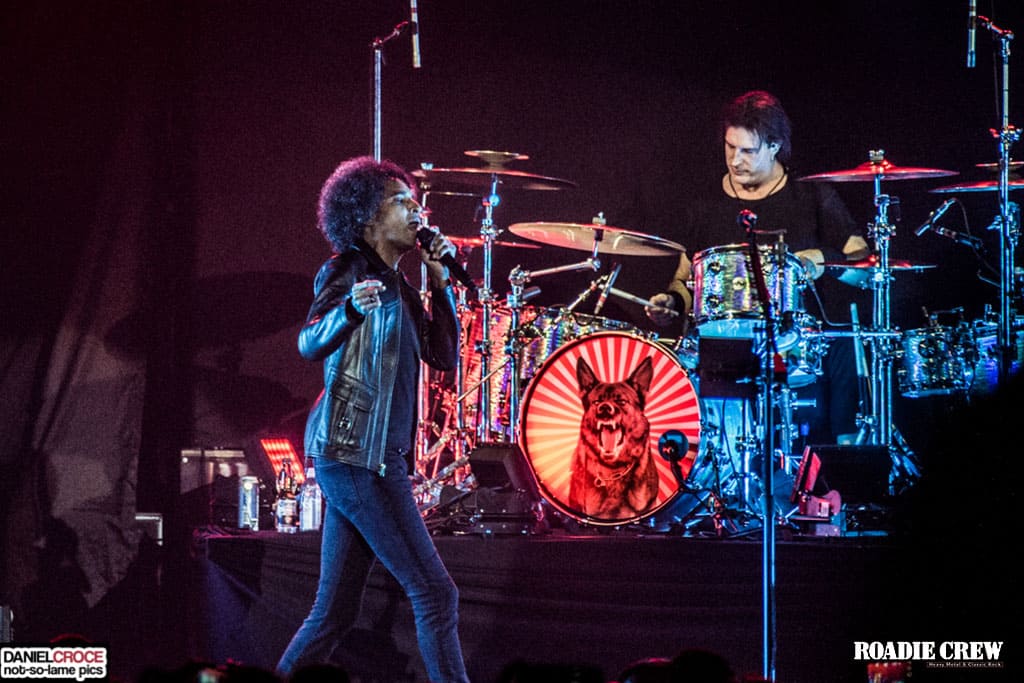

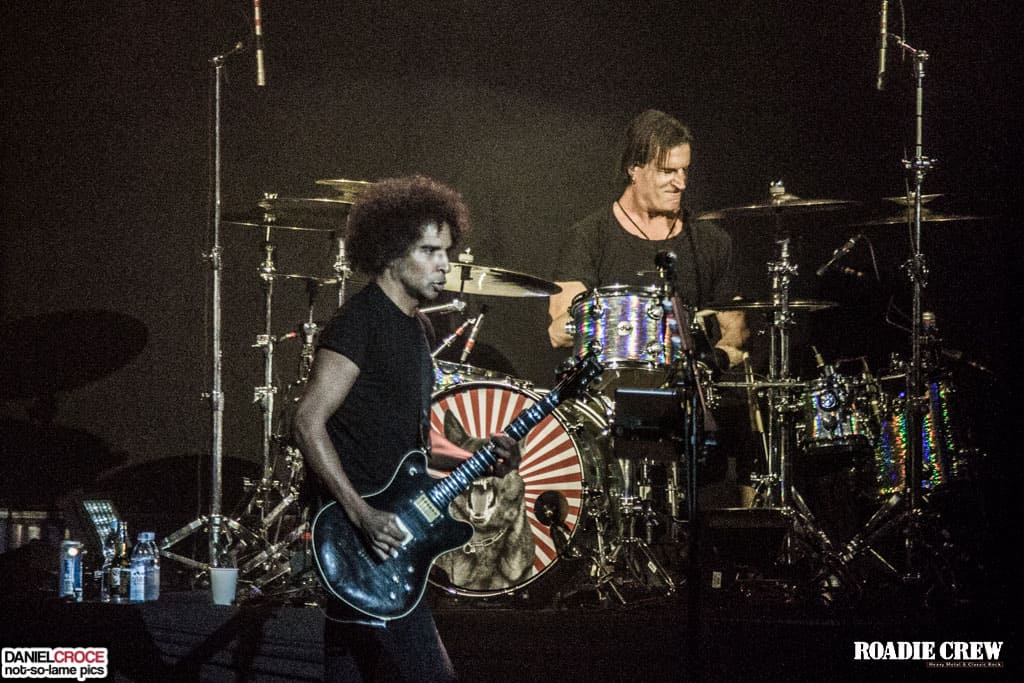

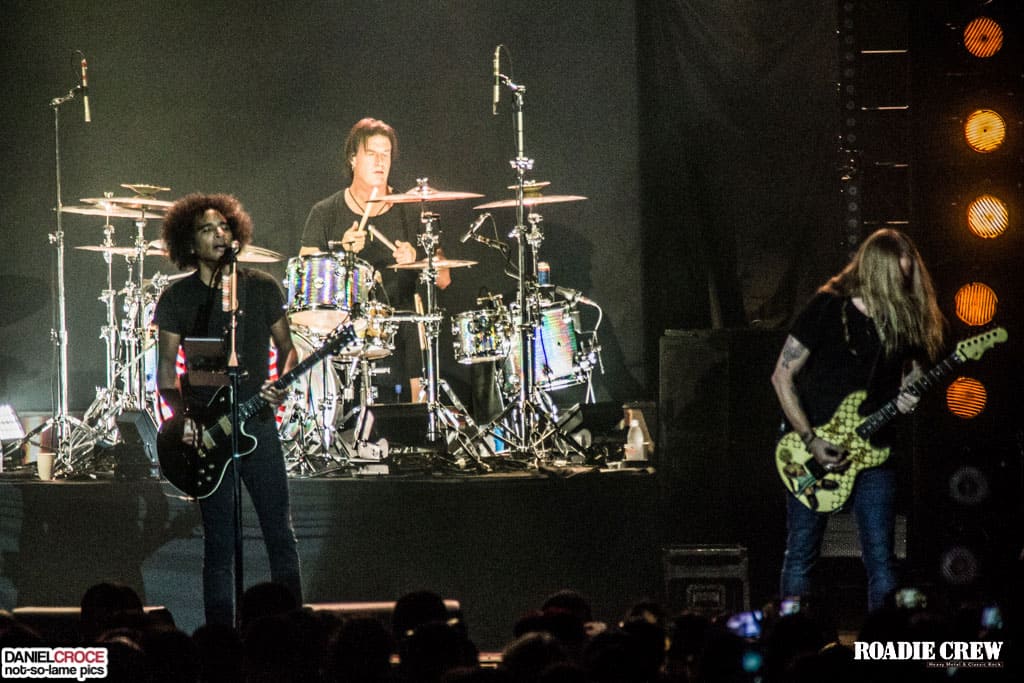

Muitos fãs de Alice in Chains não sabiam o que esperar do BSR, mas podem se sentir privilegiados por terem visto Scott Gorham e companhia mantendo a chama acesa. E também por terem assistido à banda de Seattle apagar aquele show modorrento de 2013, no Rock in Rio. Na verdade, William DuVall (vocal e guitarra), Jerry Cantrell (guitarra), Mike Inez (baixo) e Sean Kinney (bateria) mostraram que funcionam muito melhor num lugar menor. Ou fechado, porque o Metropolitan – que hoje, depois de um sem-número de ‘naming rights’ ao longo dos anos, atende oficialmente por Km de Vantagens Hall – não é necessariamente pequeno: comporta um público de 8.450 pessoas.

Tirando o hype na época do Hollywood Rock, talvez mesmo aquele show no já longínquo ano de 1993, com a formação original, tivesse sido melhor num local indoor. O fato é que o Alice in Chains fez uma bela apresentação em uma hora e 15 minutos – menos tempo que o Cheap Trick na primeira edição do Solid Rock, vale lembrar –, mesclando muito bem passado e presente. A fase com DuVall, que já rendeu três discos, cedeu cinco músicas (1/3 do set), e foi com Check My Brain, de Black Gives Way to Blue (2009), que o grupo abriu os serviços. Bem recebida, a canção do primeiro álbum da volta antecedeu Again, de Alice in Chains (1995), último trabalho de inéditas antes do encerramento das atividades, em 2002.

Um começo sem nenhum clássico, pois em seguida foi a vez de Never Fade, uma das melhores de Rainier Fog (2018), o novo e melhor disco com o atual vocalista. Mas isso não importou muito, pois a trinca arrancou da plateia um efusivo coro com o nome da banda, momento que DuVall agradeceu com um simpático (e engraçado) “Tamo junto”. E parecia roteiro de filme, porque Them Bones surgiu como um capítulo para manter o astral lá em cima. E conseguiu com sobras. Êxtase dos fãs, cara de poucos amigos de quem sempre torceu o nariz, e não deixa de ser curioso que as duas músicas seguintes foram uma amostra de como o grupo pode ser incluído com justiça no rol do rock pesado.

Dam That River, de Dirt (1992), é heavy metal de primeira; e Hollow, de The Devil Put Dinosaurs Here (2013), ganhou um peso descomunal ao vivo. Seria preciso explicar aos insatisfeitos que os dois primeiros trabalhos do Alice in Chains – Facelift (1990) e Dirt – são metal até o talo, e são ótimos, mas de nada adiantaria, porque em seguida veio Nutshell, do EP Jar of Flies (1994). Hit e muito bonita, ela até poderia fazer parte da obra mais intimista do Pearl Jam, por exemplo, mas é aí que residiria a birra. E quem torce o nariz ainda perderia o belíssimo solo de Cantrell, guitarrista cujo bom gosto e talento são diretamente proporcionais à sua postura blasé no palco – e por falar em blasé, fica o registro da lamentável atitude da banda ao proibir o pit aos fotógrafos, que tiveram de se virar para registrar a banda da ‘house mix’.

No Excuses, mais uma de Jar of Flies, colocou à prova o talento de Kinney, que carregou a música nas costas com um criativo trabalho percussivo. E aí chegoou We Die Young, e eu poderia dizer que o clássico provocou um êxtase na casa, que o riff é genial et cetera, mas o fato é que se trata de uma baita música. E muito, mas muito funcional. Passado e presente voltaram a andar juntos com Stone e It Ain’t Like That, ambas com peso para dar e vender, mas o (certamente) mais esperado e (talvez) melhor momento da noite estava guardado para logo depois. Man in the Box foi apresentada numa versão tão maravilhosa que ficou difícil para The One You Know, a segunda e última canção cedida por Rainier Fog.

Ficou impossível, na verdade. O clima deu um esfriada considerável, e mesmo Inez, que tem uma puta presença de palco (ele passou um bom tempo na estrada com Ozzy Osbourne e Zakk Wylde, lembra?), parecia anestesiado. Nada que Would? não resolvesse, porque ficou simplesmente fantástica. “Este é o nosso último show até o próximo ano”, disse DuVall, agradecendo ao público e à equipe da banda, “aqueles que fazem acontecer, mas que nunca são vistos por ninguém”. Foi a deixa para a ótima Rooster encerrar um show que valeu o ano musical dos fãs do quarteto, tanto que muitos deles foram embora em seguida.

Sim, ao primeiro sinal de War Pigs no PA, as duas pistas estavam mais confortáveis para quem foi assistir às três bandas. Melhor para quem foi prestigiar especialmente o Judas Priest, que vive um momento realmente único em seus quase 50 anos de carreira: lançou um dos discos mais bem falados do heavy metal em 2018, o aclamado Firepower, e caiu na estrada sem Glenn Tipton, que há anos vem lidando com a Doença de Parkinson e agora não tem mais condições físicas de encarar uma longa turnê. De fato, uma ausência que deixou um enorme buraco, mas que rendeu mudanças no palco. Voluntariamente ou não, algumas para melhor, outras nem tanto.

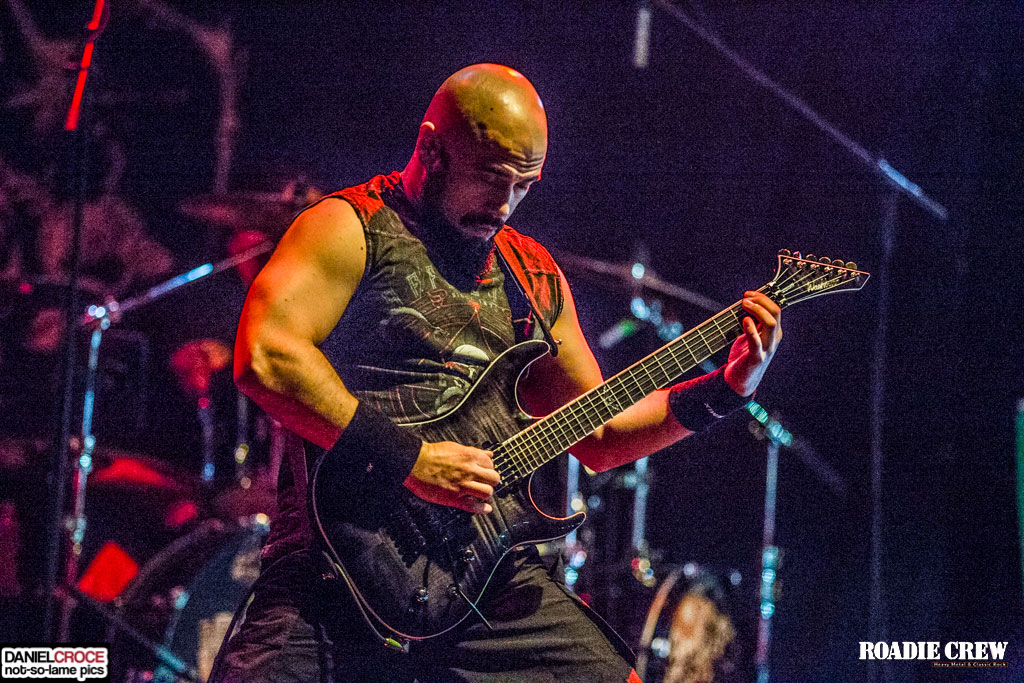

Cortina no chão, Rob Halford (vocal), Richie Faulkner e Andy Sneap (guitarras), Ian Hill (baixo) e Scott Travis (bateria) entraram rasgando com Firepower, a forte faixa-título do novo álbum. Previsível, porque ela nasceu para isso, mas a sequência foi para maltratar o fã das antigas: sem sair de cima, Running Wild se destacou ainda mais com um empolgado Travis cantando a sua letra; o riff matador de Grinder anunciou a bênção em forma de música; e Sinner fez Faulkner largar o dedo sem dó nem piedade. Foi um início tão fantástico que só depois deu para entender o que estava acontecendo…

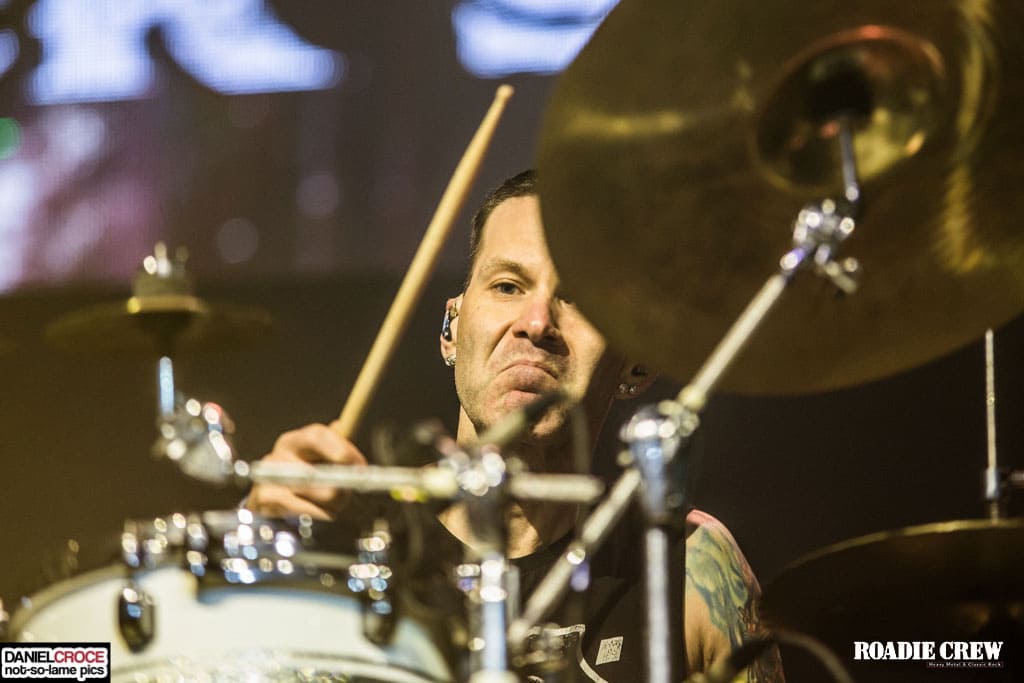

Era o lado bom da apresentação, que teve outro de seus episódios em The Ripper. O telão – que enriquecia um palco caprichadíssimo – mostrava recortes de jornal e animações sobre Jack, O Estripador, só que Travis novamente roubou a atenção, como se aproveitasse a oportunidade enquanto os fãs olhavam para as imagens. E não chamou a atenção porque é um baterista de técnica acima da média. Isso todos já sabem. Foi pela repetição de mais uma cena improvável: mais do que cantar a letra da música, ele aproveitou o trecho “I’m a devil in disguise” para fazer chifrinhos com os dedos à frente da testa.

Meu amigo, se você já assistiu a algum show do Judas Priest, mesmo que em DVD, sabe que o batera normalmente toca como se estivesse esperando dar o horário para ir embora. Então, foi uma agradável surpresa vê-lo tocar ao mesmo tempo em que genuinamente mostrava que estava curtindo demais o que estava fazendo. Como a sua empolgação em Desert Plains, que ficou no meio das novas Lightning Strike e Never Surrender, que merece uma menção à parte. “Essa música é sobre a comunidade heavy metal, é sobre força e energia para mudar o que não gostamos”, disse Halford, sem fugir de um trocadilho. “É sobre defender a fé e não desistir nunca.” Nem precisava de todo esse discurso, pois Never Surrender, a melhor música de Firepower, soou mais maravilhosa ao vivo. E nem conto que Travis dividiu os backing vocals com Faulkner.

Turbo Lover colocou o público para cantar o refrão, assim como fez The Green Manalishi (With the Two Prong Crown) – que o Fleetwood Mac já deveria ter cedido para o Judas Priest, em cartório e com firma reconhecida –, apesar do desnecessário (e chatíssimo) joguinho de eu-canto-e-depois-vocês-cantam, entre Halford e fãs, antes de seu início. Não dá para vencer sempre, e Night Comes Down deixou claro a grande derrota: a diferença abissal entre Faulkner e Andy Sneap. Alguém vai dizer que o renomado produtor foi guitarrista do falecido Sabbat, mas como guitarrista ele é um renomado produtor. Não bastasse a lacuna deixada por Tipton, por sua gigantesca importância, a banda optou pelo mais simples. O show deve continuar e continuou, mas com uma parte que não funciona.

A bonita Rising from Ruins mostrou-se agradável também ao vivo, e dá até para descontar a imagem de Halford com o sabre de luz de Kylo Ren, porque a transição entre o silêncio e o esporro foi com a espetacular Freewheel Burning, um arregaço que emocionou por trazer de volta a lembrança de um pré-adolescente vidrado em frente à TV assistindo ao videoclipe que costumava passar num antigo programa. Foi por isso, não pelas imagens de Ayrton Senna no telão, uma vez que este mesmo pré-adolescente já era fã de Nelson Piquet – e ultrapassou as raias do ridículo a homenagem ao falecido tricampeão de Fórmula 1 ter sido usada por oportunistas como resposta a Roger Waters. A intenção de Halford e cia. não era essa, obviamente, e vale ressaltar que a produtora das duas turnês é a mesma. Ah, bobinhos…

De volta à programação normal, You’ve Got Another Thing Comin’ foi o primeiro sinal de que a festa estava chegando ao fim. E foi também mais uma constatação da falta que Tipton faz, uma vez que aquelas emblemáticas coreografias ao lado de Faulkner (e antes ao lado de K.K. Downing) ficaram em sua maioria apenas no imaginário. Sneap estava lá no fundo ao lado de Hill, enquanto Faulkner e Halford – cuja garganta vai muito bem, obrigado – comandavam as ações. Correria pelo palco nunca foi o forte do Judas Priest, e as performances de Hill são emblemáticas nesse sentido, mas dava para arrumar um guitarrista não apenas mais talentoso, mas também mais carismático. Como o próprio Faulkner, um garoto que se juntou a veteranos e mostrou desde o início que se sentia em casa. Hoje, ele domina as ações com gosto.

Enfim, o ronco do motor de uma Harley-Davidson anunciou Hell Bent for Leather, com Halford entrando no palco pilotando a moto e, para não perder o costume, cantando o clássico inteiro sentado no banquinho. “O que vocês querem ouvir?”, bradou Travis. A resposta era óbvia, mas ainda assim o público devolveu com vontade o pedido por Painkiller, que depois de todos esses anos segue sem enjoar, ainda mais com uma novidade, digamos assim: Faulkner jogou Sneap para escanteio e assumiu os solos recheados de arpejos.

Sneap, no entanto, teve seus minutos de fama como guitarrista do Judas Priest em Electric Eye, que abriu o bis, tocando o solo de maneira correta (justiça seja feita, ele também segurou bem as bases durante todo o show). Talvez por causa do cansaço pela quantidade de tempo em pé, talvez pela hora (era domingo, e muita gente tinha que acordar cedo no dia seguinte), os ânimos tinham esfriado um pouco na plateia. Não era o caso de parecer um enterro, mas aquela reta final recheada de joias merecia uma resposta mais quente.

Ainda assim, mesmo que num desfecho óbvio e provavelmente ao menos uma vez já visto pela grande maioria, Breaking the Law e Living After Midnight arrancaram os últimos resquícios de força dos fãs que encheram o Metropolitan (sim, continuou cheio mesmo depois de parte dos fãs do Alice in Chains debandar). “Nós somos o Judas ‘puta madre’ Priest!”, agradeceu Halford, e o coro dos fãs em uníssono gritando o nome da banda, coro puxado pelo próprio Metal God, mostrou que ele estava perdoado por achar que falamos espanhol. E porque, prós e contras, foi um puta show de metal.

Setlist Judas Priest

1. Firepower

2. Running Wild

3. Grinder

4. Sinner

5. The Ripper

6. Lightning Strike

7. Desert Plains

8. No Surrender

9. Turbo Lover

10. The Green Manalishi (With the Two Prong Crown)

11. Night Comes Down

12. Rising from Ruins

13. Freewheel Burning

14. You’ve Got Another Thing Comin’

15. Hell Bent for Leather

16. Painkiller

Bis

17. The Hellion/Electric Eye

18. Breaking the Law

19. Living After Midnight

Setlist Alice in Chains

1. Check My Brain

2. Again

3. Never Fade

4. Them Bones

5. Dam That River

6. Hollow

7. Nutshell

8. No Excuses

9. We Die Young

10. Stone

11. It Ain’t Like That

12. Man in the Box

13. The One You Know

14. Would?

15. Rooster

Setlist Black Star Riders

1. Bloodshot

2. All Hell Breaks Loose

3. Jailbreak

4. The Killer Instinct

5. Heavy Fire

6. Before the War

7. When the Night Comes in

8. The Boys Are Back in Town

9. Kingdom of the Lost

10. Bound for Glory