Por Daniel Dutra | Fotos: Daniel Croce

Vinte e quatro de março de 1993. O Canecão estava tomado por fãs de rock progressivo que esperavam pela primeira apresentação do Emerson, Lake & Palmer no Brasil. Marcado para começar às 21h30, o show já sofria um atraso considerável quando alguém, poucos metros atrás de mim, começou a vociferar para todos ouvirem que era “absurda a falta de respeito desses gringos!” e mais algumas frases de efeito contra Keith Emerson, Greg Lake e Carl Palmer. No entanto, bastaram poucos minutos de Tarkus para a mesma pessoa pedir licença a quem estava à frente porque queria ficar mais próximo do palco. “Isso é muito lindo! Que música maravilhosa! Que banda maravilhosa!”, ele passou falando alto para quem quisesse ouvir. Esse alguém era Renato Russo.

Vinte e cinco de maio de 2018. Não havia nenhum Renato Russo na plateia do Vivo Rio, e no palco estava apenas Palmer para comemorar o legado da obra feita por ele ao lado de Emerson e Lake (ambos falecidos em 2016). Houve atraso para o início da noite com o Carl Palmer’s ELP Legacy, mas de apenas 15 minutos, e num primeiro momento o clima na pista nem de longe lembrava aquele de 25 anos atrás. Com a configuração de mesas e cadeiras e o vai e vem de garçons – com um menu que ia de cerveja mais artesanal do que popular a garrafas de vinho; de batata frita a porções de salgadinhos e mini-hambúrgueres gourmet –, mas parecia que o público estava num restaurante sem se preocupar com quem receberia o couvert artístico.

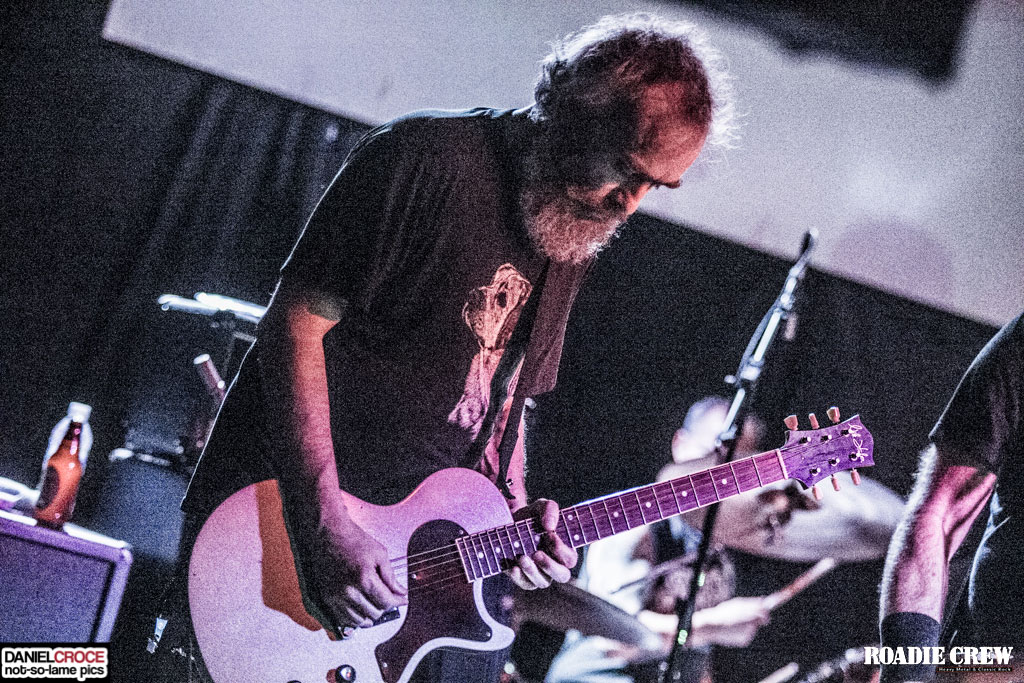

Felizmente, as diferenças foram apenas essas, porque o show foi lindo, com músicas maravilhosas apresentadas por uma banda maravilhosa. E Palmer acertou em cheio ao optar por não ter um tecladista. Os jovens Paul Bielatowicz (guitarra) e Simon Fitzpatrick (baixo e chapman stick) se dividiram na missão de emular em seus instrumentos o trabalho de Emerson, com eventual e rara ajuda de samples, e foram muito além: conseguiram brilhar em pé de igualdade com o veterano batera. A tônica ficou clara nas duas primeiras canções da noite. Abaddon’s Bolero trouxe Fitzpatrick preenchendo bem os espaços, e Karn Evil 9: 1st Impression, Part 2 flertou com o heavy metal graças ao riff de Bielatowicz.

“Welcome back, my friends, to the show that never ends”, brincou Palmer ao se dirigir à plateia pela primeira vez. Mas não foi apenas uma referência ao clássico segundo álbum ao vivo do ELP. O show tem que continuar, e o batera realmente encontrou a fórmula ideal para manter viva a música do trio sem soar oportunista. O cartão de visitas já havia sido entregue, mas uma versão absurda de Tank enterrou qualquer dúvida que ainda pudesse existir: enquanto Bielatowicz (como toca esse garoto!) e Fitzpatrick simplesmente debulharam, Palmer mostrou com suas viradas à la Buddy Rich que, aos 68 anos, ainda toca como se estivesse brincando.

Baterista e mestre de cerimônias. Para falar com o público, Palmer ia à frente do palco e contava histórias. Lembrou-se de quando ele e os dois antigos companheiros receberam a visita de um sujeito de paletó, terno e gravata – “pensei que fosse alguém cobrando impostos”, disse, arrancando alguns dos vários risos da noite – e ficou sabendo que alguém estava acusando o trio de plágio, por isso teria de compensar financeiramente o autor da reclamação. “Olhei para trás e vi que o Keith havia se mandado. Pensei: ‘OK, ele sabe de alguma coisa’.” Era a vez de Knife-Edge, clássico do álbum de estreia baseado em peças do tcheco Leoš Janáček (1854 – 1928) e do alemão Johann Sebastian Bach (1685 – 1750), que não estavam por trás na notificação extrajudicial, obviamente.

Quer mais clássico? “Esta é daquela disco que tem a cara dos três, e eu sou o mais bonito, à esquerda.” Modéstia de Palmer à parte, ele se referiu a Trilogy, faixa-título do terceiro, álbum lançado em 1971, e o show foi todo de Bielatowicz. Eu já disse que o garoto toca demais? Acredite, o que você está imaginando é pouco, porque o que ele fez aqui foi de cair o queixo. E valeu até a brincadeira tocando, digamos, ‘air keyboard’ para fazer uma referência ao que estava fazendo: levando os geniais teclados de Emerson com maestria para a guitarra. “Shit Happens”, disse Palmer, mostrando a haste quebrada de um dos pedais de bumbo. “É a quinta vez que isso acontece em toda a minha carreira, mas é pouco se levar em consideração que já são 55 anos.” Pediu cinco minutos para consertar. Levou menos tempo até a surpresa do repertório.

“Antes de a banda acabar pela primeira vez, fizemos um disco em 1978 que…” Palmer nem precisou completar, porque ele mesmo fez uma cara de mea-culpa. “Como pode uma banda de rock progressivo lançar um álbum chamado Love Beach? Parecíamos o Bee Gees na capa, mas estávamos bonitões.” Sim, Love Beach é controverso, mas Canario soou agradável ao vivo e no formato power trio tradicional, ou seja, com guitarra, baixo e bateria. Melhor, porém, foi 21st Century Schizoid Man. Muito bem recebida, a canção do King Crimson, grupo que Greg Lake integrou em seus primeiros anos, de 1968 a 1970, foi precedida pela história de como o saudoso baixista a sugeriu a Palmer e Emerson depois que o ELP se reuniu no início dos anos 90.

Em um show de progressivo a autoindulgência é convidada de honra, então os solos individuais se fizeram presentes. Bielatowicz desfilou técnica de ‘tapping’ e ‘two hands’, e ninguém segurou o riso – nem mesmo o músico – quando um gaiato aproveitou um momento de silêncio para gritar “Foda!” com vontade. A imagem do disco solo do guitarrista, Preludes & Etudes (2014), deu lugar nos telões laterais para imagens de antigos filmes de faroeste durante Hoedown, que soou muito bem no novo-velho formato escolhido por Palmer. Depois, o óbvio virou surpresa. “Esta música, escrita por Greg, é muito especial para mim. É nosso grande hit nos Estados Unidos, e acredito que tenha tocado nas rádios daqui, também.” Sim, Lucky Man, mas com Ritchie nos vocais. Sim, o Ritchie de Menina Veneno, mas também o Ritchie do Vímana, banda brasileira de rock progressivo que, em sua curta trajetória na década de 70, contou com nomes como Lulu Santos, Lobão e o ex-Yes Patrick Moraz.

Depois do solo de Fitzpatrick, mais surpresas. From the Beginning contou com a voz de Sérgio Vid (Vid & Sangue Azul), e C’est la vie, com a de Toni Platão (ex- Hojerizah), coerente ao poupar a música de seus habituais exageros ao cantar. Surpresas improvisadas, diga-se. Cada uma contou com um convidado no violão que sequer foi anunciado – se ajudar, o primeiro parecia o Almir Sater, e o segundo, o Rob Caggiano (Volbeat, ex-Anthrax). Só na aparência, claro. E de longe. Bom, de volta à programação normal: “Sei que essa música teve muita importância para bandas de rock progressivo à época, e felizmente eu estava na que a criou.” Amigo, Tarkus foi um desbunde, com várias passagens instrumentais de tirar o fôlego, coisa para renovar a esperança na boa música (dois garotos tocando com um veterano, lembra?) Não à toa foi, pela primeira vez na noite, aplaudida de pé por todos.

Uma versão matadora de Carmina Burana, de Carl Off, lembrou a todos quem era o astro principal da noite, porque Palmer fez o possível parecer impossível na bateria. “É um privilégio estar de volta ao Rio de Janeiro”, disse ele, 25 anos depois. “A próxima canção é a instrumental número 1 do ELP no Reino Unido, e se vocês aplaudirem bastante depois, talvez nós toquemos mais uma.” Pediu e foi atendido. Fanfare for the Common Man ganhou um bem-vindo peso extra e trouxe a reboque o aguardado solo de bateria. Veja bem: Carl Palmer é um dos cinco bateristas em atividade que têm habeas corpus para fazer solo de bateria. E foi justamente aplaudido de pé por ser criativo e mais musical (e malabarista, claro) do que um simples espancador de peles e pratos.

O bis? O trio nem precisou sair do palco – na verdade, as definições de TOC foram atualizadas com sucesso: o bateria havia avisado que os shows no Brasl durariam uma hora e 55 minutos, e foi exatamente o que aconteceu. Nem um minuto a menos, nem um minutos a mais. E teve pedal quebrado, participações especiais… Enfim, Nutrocker, que virou um rock’n’roll de primeira acompanhado no telão por imagens de Palmer, do ELP e de manchetes de jornais e revistas, encerrou um espetáculo rico em bom gosto e execução musicais. De dar orgulho a quem gosta e se preocupa com isso. Claro, tem quem ironize, mas não se preocupe. Quem faz isso provavelmente está procurando um amor que ouça Los Hermanos, A Banda Mais Bonita da Cidade, O Teatro Mágico, Clarice Falcão, Mallu Magalhães e outras cruzes muito pesadas para carregar.

Set list

1. Abaddon’s Bolero (de Trilogy, 1971)

2. Karn Evil 9: 1st Impression, Part 2 (de Brain Salad Surgery, 1973)

3. Tank (de Emerson, Lake & Palmer, 1970)

4. Knife-Edge (de Emerson, Lake & Palmer, 1970)

5. Trilogy (de Trilogy, 1971)

6. Canario (de Love Beach, 1978)

7. 21st Century Schizoid Man

8. Guitar Solo

9. Hoedown (de Trilogy, 1971)

10. Lucky Man (de Emerson, Lake & Palmer, 1970)

11. Bass Solo

12. From the Beginning (de Trilogy, 1971)

13. C’est la vie (de Works Volume 1, 1977)

14. Tarkus (de Tarkus, 1971)

15. Carmina Burana

16. Fanfare for the Common Man/Drum Solo (de Works Volume 1, 1977)

17. Nutrocker (de Pictures at an Exhibition, 1971)

Clique aqui para acessar a resenha no site da Roadie Crew.