Por Daniel Dutra | Fotos: Divulgação

Sabe aquele disco que não traz nada de novo e mesmo assim nos deixa absolutamente satisfeitos logo ao fim da primeira audição? É justamente o que acontece com Scars, nova obra de Gary Moore. Como o tempo voa, só agora percebemos que o guitarrista levou 13 anos para voltar ao bom e velho rock’n’roll. No início da década, Moore se rendeu ao blues e, apesar da crítica dos mais puristas, esteve longe de fazer feio. Independentemente da acusação de comercializar o som – ora bolas, vejam só! –, ele lançou ótimos trabalhos, como Still Got the Blues (1990) e o ao vivo Blues Alive (1993), este com as participações de Albert King, B.B. King e Albert Collins.

A coisa começou a ficar ruim com Dark Days in Paradise, de 1997, trabalho repleto de um pop rock insosso. O tiro saiu pela culatra dois anos depois, com o horroroso e autoexplicativo A Different Beat. Moore acabou se rendendo ao som eletrônico, seguindo uma tendência iniciada por Jeff Beck no mesmo ano, com o álbum Who Else!, e que atingiu Joe Satriani e Steve Vai, estes com melhores resultados. O lançamento de Back to the Blues em 2001 era um indício de que as coisas entrariam nos eixos.

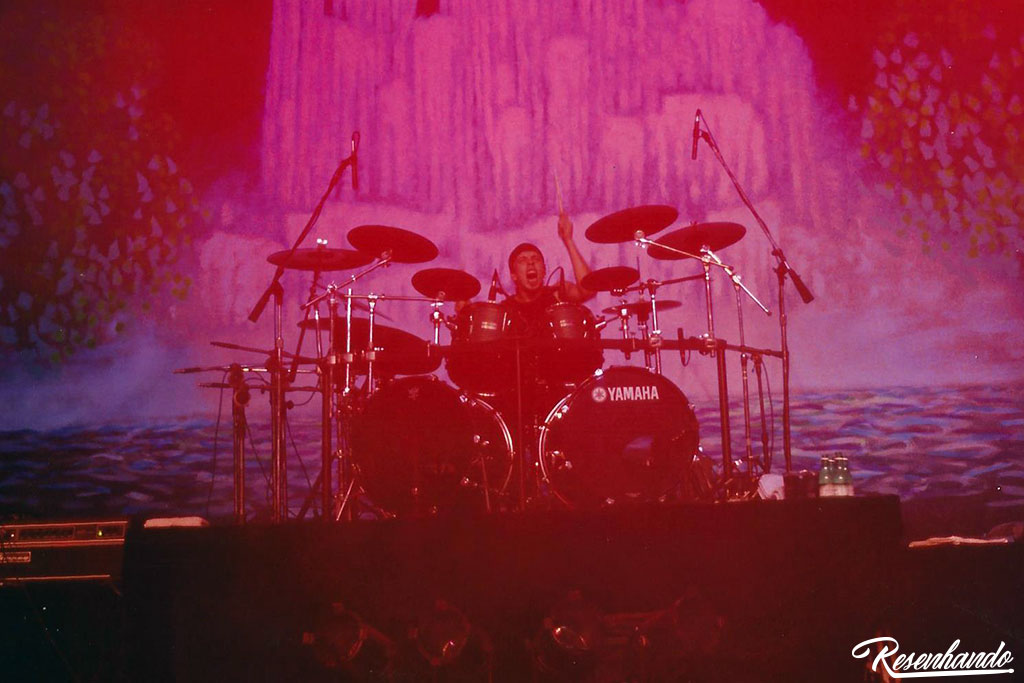

Sem apelar para mais uma coletânea – foram três de 1994 para cá –, Moore se juntou ao baixista Cass Lewis (ex-Skunk Anansie) e ao baterista Darrin Mooney (Primal Scream). Atendendo pelo nome de Scars, o power trio lança seu primeiro disco, homônimo, e traz o guitarrista com um som mais pesado do que nunca. Se o álbum não é nenhuma novidade – e onde está a novidade no rock? –, por outro lado não esconde duas grandes influências: Jimi Hendrix e Stevie Ray Vaughan.

As referências são tantas que é impossível não imaginar que o disco é, no fundo, uma homenagem. Da sonoridade da guitarra aos riffs e solos, passando pelas melodias, quase todo o trabalho aponta para Hendrix, o maior guitarrista da história da música, e Vaughan, o melhor, perdoem-me os xiitas, de todos os que já comandaram as seis cordas no blues. Abrindo o álbum, When the Sun Goes Down mostra que Moore aprendeu direitinho as lições de wah-wah e aponta o que vem pela frente.

Stand Up traz um riff da escola hendrixiana, enquanto World of Confusion é, guardadas as devidas proporções, a Manic Depression de Moore. Em Ball and Chain, um blues no tradicional compasso 4/4, as melodias vocais são feitas em cima das frases de guitarra, recurso bastante usado por Hendrix. A veia blues volta a dar as caras em Just Can’t Let You Go, linda balada com um trabalho impecável de Moore em momento de muita inspiração e feeling. World Keep Turnin’ Round lembra Crosstown Traffic no andamento e tem SRV saindo pelos amplificadores.

Fechando as homenagens, My Baby (She’s So Good to Me) traz à memória dois grandes clássicos de Vaughan: Cold Shot e Pride and Joy. Depois de se espelhar em duas das maiores influências do instrumento – algo digno de aplausos, levando em consideração que Moore já é um cinquentão –, sobra espaço para canções mais pessoais. É o que se houve com o groove de Wasn’t Born in Chicago, em Rectify e na excelente Who Knows (What Tomorrow May Bring)?.

Vigésimo primeiro trabalho capitaneado por Moore – incluindo G-Force, The Gary Moore Band e coletâneas –, Scars é um oásis para quem espera por um bom disco de rock e está cansado das novas sensações do estilo. Na verdade, deveria servir de referência para aqueles que pregam o fim do virtuosismo e acham que The Strokes é a salvação. Ou então que criem a próxima novidade.

Um irlandês talentoso e versátil

Nascido em Belfast, na Irlanda do Norte, no dia 4 de abril de 1952, Gary Moore se interessou pelo rock da mesma maneira que muitos de sua geração: ouvindo Elvis Presley e Beatles. O interesse pela guitarra surgiu ao mesmo tempo em que se apaixonou pelo blues, admirando Jimi Hendrix e o John Mayall’s Bluesbreakers nos anos 60, mas foi seu mentor que deu o primeiro impulso na carreira.

Apontado como menino-prodígio, despertou a atenção de Peter Green, guitarrista que tocou com John Mayall e Fleetwood Mac. Apesar de apenas cinco anos mais novo, Moore homenageou seu ídolo décadas mais tarde, em 1995, quando lançou o álbum Blues for Greeny. Dado o empurrão, em 1971 tinha seu trabalho registrado pela primeira vez, no disco de estréia do Skid Row (não, não é a ex-banda de Sebastian Bach). Durou muito pouco.

Em 1973, formou a Gary Moore Band e lançou Grinding Stone. Ao mesmo tempo em que dava os primeiros passos em sua carreira solo, gravou três discos com o excelente Colosseum II – Strange New Flash (1976), Electric Savage (1977) e Wardance (1978) – e emprestou seu talento ao Thin Lizzy, banda liderada pelo saudoso Phil Lynott e um dos melhores nomes do hard rock. Em duas breves passagens, substituindo primeiramente Eric Bell e depois Brian Robertson, marcou presença no ótimo Black Rose (1979).

Ainda em 1979, conheceu um pouco do sucesso comercial com o hit Parisienne Walkways, ajudando a impulsionar as vendas de Back on the Streets, lançado no ano anterior. O início dos anos 90 reservou o blues para o guitarrista. Além de seu trabalho próprio, participou em 1993 do projeto Muddy Waters Blues: A Tribute, encabeçado por Paul Rodgers, vocalista do Bad Company. No ano seguinte, juntou-se a Ginger Baker e Jack Bruce no BBM. A versão moderna do Cream parou no trabalho de estréia, Around the Next Dream.

Em 2001, antes do lançamento de Scars, Moore carregou as baterias não apenas lançando Back to the Blues, mas colocando sua guitarra em discos de amigos: Living on the Outside, de Jim Capaldi; Shadows in the Air, de Jack Bruce; e Along for the Ride, de John Mayall. Enfim, Gary Moore está de volta!

Resenha publicada na edição 88 do International Magazine, de outubro de 2002. Como não há vídeos oficiais de Scars, a nova versão da matéria traz clipes de Foxey Lady, cover de Jimi Hendrix, e de Parasienne Walkways, porque são canções relacionadas ao texto.